最終更新: 2025年2月24日

“オリジナリティを追求する”というフレーズは、アーティストにとって魅力的でありながらも、時に大きなプレッシャーとなる。

実際、多くの新人バンドが“自分たちだけの音楽を作りたい”と情熱を燃やすものの、どこかで聴いたことのあるサウンドに落ち着いてしまうことも少なくない。

このコラムでは、“プロインディー”を目指して活動する音楽家に向けて、“オリジナリティとは何か?—編集が生み出す独自性”をテーマに7回に分けてシリーズ化し、情報を提供していく。

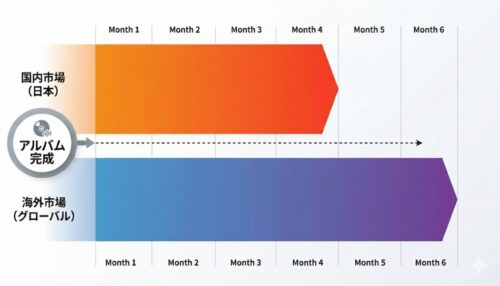

初となる1回目の内容は完全無料で、次回から一定以上の文字数になると有料でサブスク形式もしくは、記事単体で購読できる仕組みとなっているので、興味のある方はぜひ登録してほしい。

テキスト:Tomohiro Yabe 使用ツール:Claude、perplexity 編集:Tomohiro Yabe

プロインディーとは

まず、改めて“プロインディー”について説明させてもらうと、これは筆者の造語である。

大手レーベルに所属せずとも、高い音楽性とプロとしての意識を持ち、レーベルなどに頼らず、自主的な活動を通じて独自のファン層を築いていくアーティストのことを指す。

このコラムでは、そんな“プロインディー”を目指す新人バンドが抱える課題や疑問に対して、具体的なアドバイスや情報を提供していく。

オリジナリティとは?

“オリジナリティ”という言葉は、音楽を作る上で避けては通れないテーマだ。

しかし、その定義や捉え方は人それぞれであり、誤解されている部分も多い。

一般的に、オリジナリティは“独自性”や“新しさ”を指す。

しかし、音楽だけでなく、映像や芸術の世界でも完全に新しいものを創出することは極めて難しい。

なぜなら、音楽は歴史や文化の積み重ねの上に成り立っており、すべての音楽は何かしらの影響を受けているからだ。

多くの新人バンドが陥りがちなのは、“誰もやったことのないことをしなければならない”という考えに縛られるということだ。

このプレッシャーが制作の妨げとなり、結果的に中途半端な作品に終わってしまうこと少なくない。

ここで助けとなるのが坂本龍一が提唱する“Chaos(混沌)とOrder(秩序)”という概念である。

自由な発想(Chaos)と、みんなの要素を整理する構築力(Order)があることで、オリジナリティが生まれるというものだ。

つまり、影響を受けた音楽やジャンルを素直に取り入れながら、自分たちなりの視点やアイデアを加えて編集しているのだ。

編集が生み出す独自性

では、オリジナリティはどのように生まれるのか。その鍵となるのが“編集”である。

“編集”とは、既存の要素を組み合わせ、再構築することで新しい価値を生み出すことである。

音楽の場合、好きなアーティストの曲を参考にしながら、コード進行を変えたり、リズムパターンを独自のものに置き換えたり、異なるジャンルの要素を組み込んだりすることで、オリジナリティが生まれる。

例えば、ロックのリフにジャズのコード進行を組み合わせたり、エレクトロニカのビートに民族楽器のフレーズを重ねたりすることも、編集の一つだ。

Talking Headsはブライアン・イーノとともに、ロックにアフリカ系の黒人音楽や民族音楽を大胆に取り入れたパイオニアと言われているが、これこそ編集的だと言える。

要するに、単なるマネではなく、自分たちの解釈や感性を加えながら、新しい文脈で音楽を再構築することである。

それが、あなたたちならではの音楽を生み出す鍵となる。

オリジナリティと普遍性のバランス

また、音楽には普遍的なフォーマットや定石が存在する。これらは多くの人が共感しやすい要素であり、全てを革新的にする必要はない。

重要なのは、普遍的な要素と自分たちの個性をどう融合させるかである。

あまりにも独自性を追求しすぎると、聴き手にとって理解しづらい音楽になる可能性がある。

自分たちの表現したいことと、聴き手が求めているものをどのように結びつけるか、そのバランス感覚も大切だ。

それでは最後に、この記事の結論に進みたいと思う。

これまでのプロインディーの記事について独自性の見つけ方:結論

オリジナリティとは、全く新しいものを生み出すことではなく、既存の要素を自分たちなりに編集し、再構築することで生まれるものである。

そして、そのプロセスを通じて、自分たちの音楽性やメッセージを明確にしていくことが重要だ。

新人バンドの皆さんには、好きな音楽やアーティストから多くを学び、それを恐れずに取り入れてほしい。

その上で、自分たちの視点や感性を加えていくことで、自然とオリジナリティが生まれてくるはずだ。

最後に、次回以降、このコラムでは下記のテーマで進めていく予定だ。

音楽家の坂本龍一とブライアン・イーノはもちろん、先日惜しくも逝去した“編集工学”という編集手法を体系化し、編集の学校“イシス編集学校”を開いた松岡正剛についても紹介する。

・模倣から創造へ—学びと編集のプロセス

・編集工学が導くオリジナリティ—松岡正剛の思想

・ChaosとOrderの融合—坂本龍一の創作アプローチ

・偶然性を味方に—ブライアン・イーノから学ぶ

・“作る”から“育てる”へ—創造性を深化させるために

・まとめ—編集を通じて見つける自分たちの音楽

次回の記事では、模倣から創造へ、具体的にどのようにしてオリジナリティを獲得していくのか解説していく。

次回以降の記事は、一定以上の文字数になると月額500円の有料でサブスク形式(3日間キャンセル可能)もしくは、記事単体(1本200円)で購読できる仕組みとなっているので、興味のある方はぜひ登録してほしい。

それでは、次回もお楽しみに。

BELONG Media/A-indie編集長 Tomohiro Yabe

ライター:Tomohiro Yabe(yabori)

BELONG Media/A-indieの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。 ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻 これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。 過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。 それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行。 現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。 今まで執筆した記事はこちら Twitter:@boriboriyabori