最終更新: 2025年5月31日

アク(灰汁)とは、食材に含まれる苦味やえぐ味、渋味などの不快な味の成分や、肉や魚などを煮たりゆでたりするときに浮き上がる泡のことである。もしくは強い個性のことを指す。

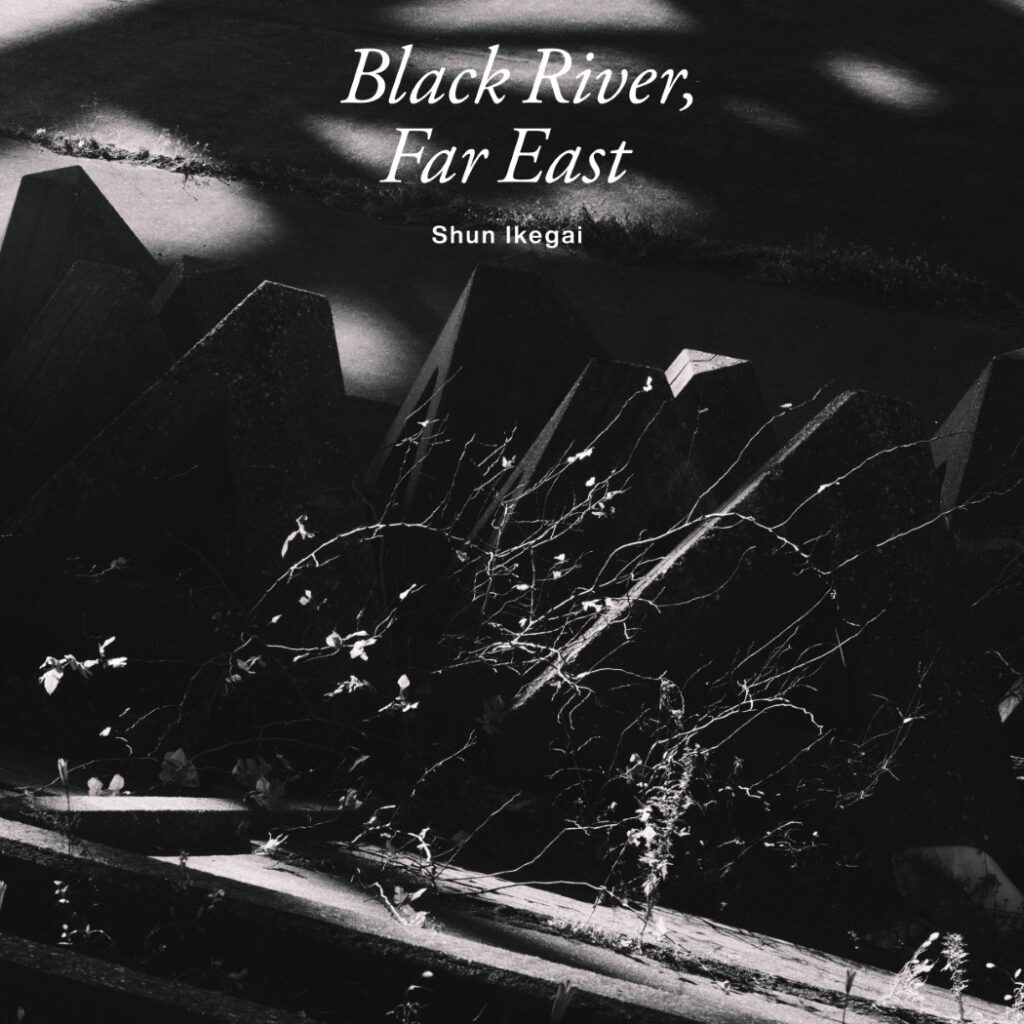

yahyelのボーカリスト、池貝峻のソロデビューアルバム『Black River, Far East』は、日が落ちると水面が黒くなるという荒川のように、

本来は目を逸らしたくなるような出自や自身の個性に目を凝らし、同じ東京の音楽家と各自の“リアル”を共有しながら、同じ目線で作り上げた作品だ。

このインタビューでも語っているようにコロナでの緊急事態宣言からの5年間の変化と葛藤を経て、彼らは新たな音楽の形を見つけていった。

個人の内面と向き合い、時に苦しみながらも生み出された音楽は、池貝にとっての救いでもあったようだ。

あなたの5年間はどうだっただろうか?

『Black River, Far East』と、このインタビューを読んで、思い返してもらえると嬉しい。

池貝峻インタビュー

-Xの投稿ではソロアルバムを作り始めたのは5年前と言っていましたね。5年前と言えば、コロナで緊急事態宣言が出たタイミングで、yahyelとしては“THE CHOIR”というワンマンライブを行った時期でした。バンドとしての活動を見直さざるを得なかった期間だと思うのですが、ソロとして活動しようと思ったきっかけについて教えてください。

池貝峻:当時は、パンデミックで世界が止まり、バンドも全く互いの目線が合わない状態で、個人的にもそこまでの数年で見ないふりをしてきた肉体的、精神的な摩耗がかなり具体的な形で出ていたんですね。皮肉ですけど、そうなってまで、これまでと同じように”曲を書く事”で状況に向き合おうとしたのが、このアルバムの曲たちです。ある意味、誰にも望まれていない曲を書く感覚というか、自分を救うために書く感覚というか。暗中模索ですが、同時にすごく音楽を始めた頃を思い出しましたね。

-あなたは以前、Jigaという名義で活動していましたが、どうして今回は池貝峻というご自身の名前で活動しようと思ったのでしょうか。

とにかくそんな状況だった時に、一緒に制作を手伝ってくれたのが10代の頃からの友人であるDYGLの嘉本康平だったんです。同世代の音楽家として、当時の状況が不思議とシンクロしていたところもあり、久々に色々話しました。多くを語るタイプではないですけど、一緒にいてくれたことにとても感謝していて。曲ができたので、とにかく取り組みに名前を付けたいなと思ったんです。当時は、何かしないとダメになってしまいそうで、焦ってましたね(笑)。

そのあとの制作で数年経ってから、冷静に見返すと、彼の力を借りて、自分のことを整理していたんだなと気づいたんです。自分の話は自分で語らないとなと思って。それを話したら、嘉本もそれに同意してくれたんです。

【関連記事 | “DYGL(デイグロー)『Thirst』、4thアルバムが自然体である理由とは?”】

-(上記と関連して)ソロとyahyelの曲との違いについて詳しく知りたいです。後の質問でもお聞きしますが、そもそもyahyelとは作品に参加しているメンバーが違うというのは大前提にあるのですが、それ以外にご自身の中で何か明確な違いがあれば教えてください。

バンドでは、近づいたり離れたりを繰り返しながら、0から1を作る段階でも共同体としての影響を受けている部分が多くある。それぞれ4人の世の中への興味や、音楽的な成り立ちを汲み取りながら曲を書いている部分があるのだと思います。だからこそ、それぞれがどのように社会と関係を保とうとするかに、ダイレクトに影響を受ける。今考えると、2020年以降はバンドを続けてきて最大の”変化”を経験したのだと思います。

それに対して、ソロとしての作曲は、個人的な葛藤や困惑、日々を生き抜くための習作の繰り返しという感覚です。今回のアルバムは過去と再接続が重要な経緯になっていますが、ある種日々の営みというか、”呼吸”のようなものがインスピレーションになっていると思います。自分の鏡のようであり、救いであり呪いにもなっている。だからこそ危ういという意識があります。

音楽的にも、ソロの作品の方がソングライターとして構成を捉えてますね。偶然性よりも、映画のように風景を作り込んでいく比率がおおい。インディーフォーク的なルーツの上で、ミニマルミュージック、トリップホップ、ドゥームメタル、アンビエントなどのエッセンスに影響を受けながら、コンリートと鉄の反響について考えました。東京の無機質な構造物が作る反響を直接的に表現して、個人の思考を取り巻く環境を表現したかったんです。

池貝峻のルーツ

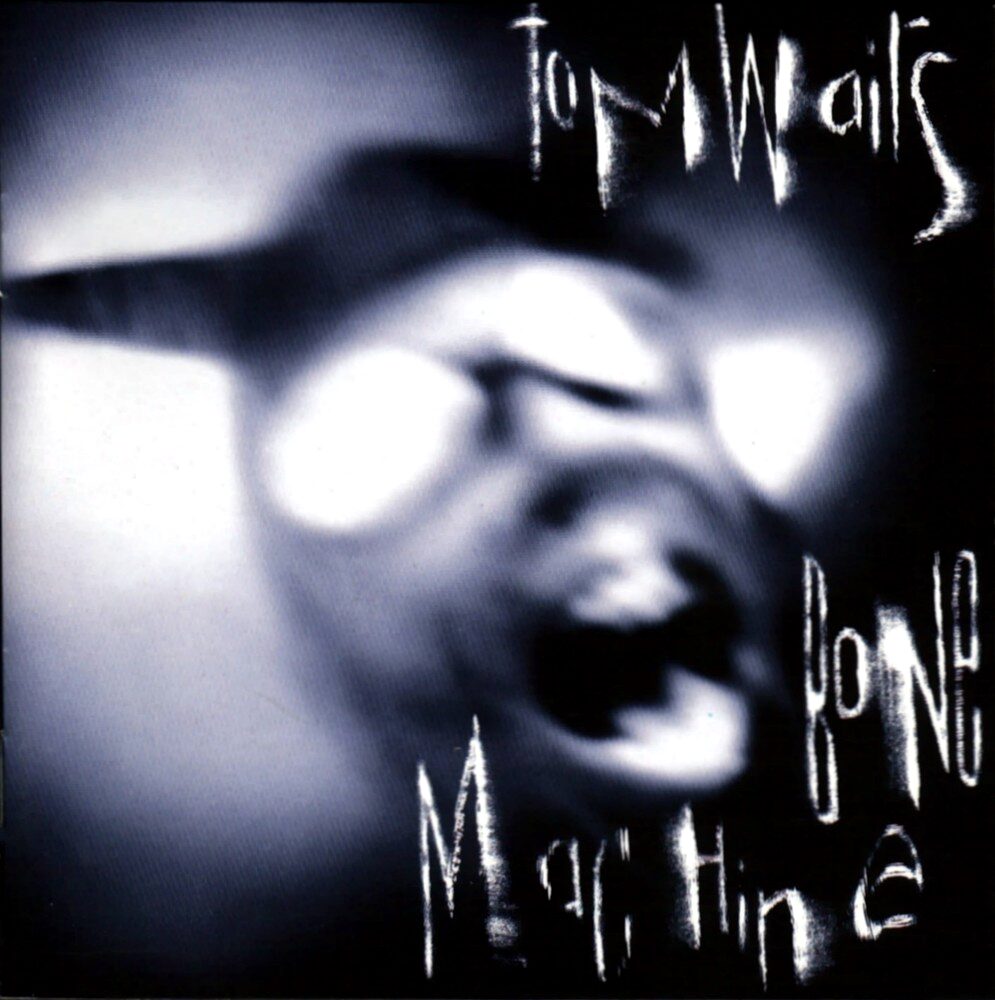

-今回のソロアルバムをより理解する上で、池貝さんの音楽のルーツとなったアルバムを3枚教えてください。また、それぞれのアルバムにまつわるエピソードも聞きたいと思います。

このアルバムを作る上で、ルーツ的に捉えている作品を挙げますね。全く3作品では足りないですが、みなさんもよく知っている作品なので。

Tom Waits『Bone Machine』

Cat Power『Moon Pix』

David Lynch『Crazy Clown Time』

メールマガジンのお知らせ

このメルマガでは、BELONG Mediaが厳選した更新情報やインタビューの際のこぼれ話を隔週でお届けします。

メールマガジン登録フォーム

下記のフォームにお名前とメールアドレスを入力するだけで登録完了です!

すでにBELONG Magazineを購読してくださっている方には、先行招待のメールをお送りしています。

まだの方も、ぜひこの機会に登録をお願いいたします。

Black River, Far East

-ソロとして初のアルバム『Black River, Far East』は“リアル”がテーマだと思います。それゆえに本作にはあなたの出自が出てくると思うのですが、yahyelを始めた当初はプロフィールやメンバーの写真も出していませんでした。そこから自分が生まれ育った地元を明らかにしようと思ったことについて、どういった心境の変化があったのですか?

yahyelを始めた頃の”匿名”というコンセプトは、むやみやたらにキャラクターを売りたがるショービズへの反骨心からきていたものでした。時間が経って、色々なリアルを知って、それが気にならなくなってきたというのもあるかもしれません。というか、環境が変わった。過酷なショービズで生計を立てている人だっているし、むしろメディア環境の変化で、脚色なく自我と、その出自を背負うことの方が難しい世界だと思う。個人的には、ソーシャルメディアも含め、ここ数年でファンタジーに対する過剰さを感じています。騙す人も、騙される人も増えた気がする。善意悪意に関わらず、虚構ではなく、起きたことを話すようなタッチを残したいんです。特にソロであるとか、バンドであるとかではなく、ソロにはソロのリアル、バンドにはバンドでのリアルが滲み出ていればいいなと思っています。

【関連記事 | “【インタビュー】yahyel(ヤイエル)が人種や性別をシャットアウトする理由”】

Feel It

-本作には荒川や西葛西という具体的な地名が出てきます。“東京の東側には、あなたが期待するいわゆる“東京”というものがない”というInstagramの投稿がありましたが、この地域はあなたにとってどんな場所ですか?また、「Feel It」のMVでは、ディレクターの守本勝英さんがあなたの地元を撮影していますが、他の人から見た地元の映像をどう受け取りましたか?

きっと、みなさん自分が生まれ育った環境には愛憎入り混じる気持ちがあるのではないかと思いますが、自分にとっての地元も、まさにそんな場所ですね。あそこでよく独りで考えていたとか、この場所からの景色にはこういう記憶が紐づいているとか、守本さんと一緒に歩いたことで自然と共有できたと思います。荒川を超えた先って、東京の中でも独特の離脱感がありますが、埋め立てで人工物が大きい分、風景としてフレームした時のイメージを喚起する力が強いんです。色々なことを話したし、守本さんの目線には全く違和感がありませんでしたね。誰かの” 夢”になりがちな東京も、誰かの故郷であり、頼りない足場であるという目線が、アートワークにも映像にも現れているのではないかと思います。

-『Black River, Far East』は、全曲をDYGLのドラマーであり、ギタリストの嘉本康平さんと共作し、幾何学模様、香田悠真さんなどが参加されているそうですね。今回はyahyelのメンバーは一人も参加していませんが、どうして彼らと一緒にやろうと思ったのでしょうか。

まず、当時はyahyelのメンバーと制作ができる状態ですらなかったというのが実情かなと思います。

康平も、悠真君も、幾何学模様のRyuさんも、まずそれぞれが自立した、素晴らしいミュージシャンです。それだけでも本当に十分な理由なのですが、今回の制作を通して、本当に色々なことを話すことができました。あの時の音楽家たちは、本当にそれぞれのやり方と覚悟で難しい状況に向き合ってましたからね。

特にRyuさんは、アルバムのほとんどの曲をプロデュースしてくれてました。彼の制作って、すごくシンプルなんです。作った時にどんなことを考えていたか共有して、楽器を変え、アイディアを変え、実験し、そのイメージを確認していく。イメージを伝え合うための音楽という媒介に自然と戻っていく感覚が、当時悩んでいた自分には本当に救いでした。ピュアに楽しもう!と導いてくれました。

2020年からの数年を共に乗り越えた仲間として、彼らに限らずこのアルバムに関わってくれた人たちとの時間は忘れないでしょうね。

-本作はHMCスタジオでミックスされていますね。私の好きな作品は、HMCスタジオでミックスされているものが多いのですが、どうして数あるスタジオの中でもHMCの池田さんにミックスをお願いしようと思ったのでしょうか?

本当に縁ですね。僕個人としても、池田さんの今までの作品を聞いてお願いしました。素晴らしいバンドアンサンブルへの感覚があり、一つ一つの音のテクスチャーに本当に丁寧にアプローチする方だなと思います。倍音がどこまでも聞こえる。逆に、ツバメスタジオの君島さんは、ノイズが乗ったとしてもそこでしか鳴らない音を追っている。アプローチ自体がものすごく自由。曲の色味自体を変えてしまうような魅力があります。限られた期間でしたが、このアルバムを通して2人と作業できたのは本当に素晴らしい経験でした。

-初期のyahyelには「Midnight Run」という曲があるのですが、本作にも「Run」という曲があります。この“Run”という単語はあなたの歌詞には、最も頻出する言葉の一つだと思うのですが、この言葉にはどのような意味があるのでしょうか。

そうですか?書き手としては、よく同じ言葉を使うと言われるタイプなので、パターンで何か分析できそうですね。考えすぎ、焦りすぎという個人の気質が出ているのかもしれません。

-本作はyahyelの作品よりもボーカルの音域が広がっているように感じます。初めてあなたの音楽を聴いたときから、どうやってこんな声を出すのだろうと思っていたのですが、なぜこのような声が出せるのですか?

どうでしょうか・・。当たり前ですけど、声を出そうとして曲を作っているわけではないので、なぜかはわからないですね。ただ、やはり女性のボーカリストたちに大きな影響を受けているのは大きいのではないかと思います。

-9曲目の「A Walk In Nishikasai」はインスト曲で、足音みたいな音で始まるのが面白いと思いました。この音は足音ではなく何かを加工した音のようにも感じたのですが、これは何の音ですか?また、曲の最後は信号音みたいな音で終わりますが、これにはどういう意味があるのですか?

これは実際に、ツバメスタジオが転居する前の増井ビルの屋上を歩いている音を録音しています。残念ながら建物は解体されてしまったのですが、あのスタジオは魔法のように精神的な余白を与えてくれる特別な場所でした。その記録としても、本当に大切な曲です。鉄とコンクリートでできた東側の東京の感覚を、あそこで何度も話し合って、形にしていきました。

-「Open Ending」はこれまでにない曲調の曲で、私はこの曲が一番好きです。歌詞の最後には“It’s time to go!”とあり、これまでと決別し、一歩踏み出そうという気持ちを感じました。このソロアルバムを作り始める前と、作り終えた後ではどのような心境の変化がありましたか?

嬉しいです。アルバムを作った後は、いつも次に踏み出そうとはしていますが、今回「Open Ending」という曲が最後に来たのは”結末のない終わりを受け入れる”事なのかなと思っています。踏み出そうということよりも、過去との折り合いのつけ方かなと思ってます。そして、いつか、そんな時が来るという希望でもあります。

-『Black River, Far East』というアルバムタイトルですが、“Far East”には“極東”という意味があります。この“極東”という意味を調べると、西洋圏から見て日本は“極東”にあるという意味だとわかりました。池貝さんはyahyelとしての活動初期から、海外の音楽シーンとリアルタイムに同期するような音楽を作ってきましたが、ソロとして活動するようになった今、この“Far East”という言葉はあなたにとってどのような意味がありますか?また、日本と欧米との音楽シーンでは溝を感じることはありますか?

もちろん、溝を感じることはあります。でも、感じ方は変わってきていますね。今は、レイシズムの問題の上にさらに別のレイヤーがあるような気がします。今は音楽の領域だけに関わらず、遠い場所、遠い人に興味を持ち、自らを投影しないように尊重する余裕がないような気がするんです。情報過多で、常に何かの双極に扇動されていて、物質的に豊かでもない。このままだと、表現の話であれ、人間の話であれ、我々が享受してきた”幅”みたいなものは無くなっていってしまうのかもしれないと思います。戦争が起きている、真っ只中に我々はいるんです。とんでもないことを目の当たりにして、それを止めるために日々考えて、余裕があるわけないですよね。

今回”極東”という言葉を選んだのは、エキゾチズムへの批判を強調したかったわけではなく、”産地”みたいなニュアンスです。こんな世の中でも、遠い誰かのリアリティは存在していて、それを想像し合うような世界になってほしいという個人的な願いから来ています。

-(上記を踏まえて)『Black River, Far East』というアルバムタイトルにはどのような意味がありますか?

日が落ちると荒川の水面はとても黒くなるんですよ。私にとっては、それが自分の生まれた場所の、そして個人の思考ができあがってきた時間のシンボルなんです。現在でも自分の癖の中に立ち上がる、消えない感覚です。そして、東京の中心からも、世界の中での極東としても、隔離されている場所という感覚がずっとあったので。そのダブルミーニングです。その先は、想像してください。

-『Black River, Far East』をどんな人に聴いて欲しいと思いますか?

yahyelのリリースの時も毎回同じことを言っているのですが、全ての人に聴いてもらいたいですね。同時に、こちらから聴き方を定義したくないです。僕はそういう音楽のフェアな部分に拘っている部分があります。

あえて言うなら、今回のアルバムは”他人の生活を覗いて、自分の生活を思い出す”みたいな経験になるのではないかと思います。それぞれの風景を思い出してくれたら、嬉しいかな。

-本作を楽しみにしている日本のファンはもちろん、海外にもあなたのファンがいます。彼らメッセージをいただけますか?

ここ数年、本当に色々なことがあったはず。その全てを乗り越えてきた全ての人に、個人の体験をもって、賛辞を送りたいです。そして曲を聴いて、サポートしてくれてありがとう。このアルバムを、”東京のアーティストのアルバム”というステレオタイプとして聴くのではなく、”東京に住むの一個人の生活の記録”として聴いてくれていたらとても嬉しいです。2025年の今、僕らはそうやって互いの生活を讃えあうことができるはずだし、互いの目を見て話すことができるはずだと信じています。いつか、あなたの住む国で、直接話ができたらいいな。

池貝峻アルバムリリース

1stアルバム『Black River, Far East』

発売日: 2025年2月19日

収録曲:

1. Route 246

2. 27 o’clock

3. Crisis City

4. Heist in Black Suits

5. Blue/Black

6. Run

7. M

8. Feel It

9. A Walk in Nishikasai

10. Arakawa

11. 505

12. Open Ending

Amazonで見る

ライブ詳細

“Black River,Far East”Shun Ikegai Album Release Party

日程:2025年3月30日 (日)

会場:WALL&WALL

時間:OPEN 17:15 / START 18:00

価格:オールスタンディング前売り4,500円 (税込•D別)※小学生以上チケット必要/未就学児童入場無料(保護者同伴の場合に限る)

先行先着:2025年2月5日[水] 18:00~2025年2月11日[火] 23:59

毎週更新の新曲プレイリストについて

We are always happy to accept songs that you would like to add to the playlist, so please send us your information using the contact form: ✉️

BELONGでは毎週新曲プレイリストと更新しています。

プレイリストに追加希望の曲も随時受付ですので、問い合わせフォームから情報をお送りください✉️

ライター:Tomohiro Yabe(yabori)

BELONG Media/A-indieの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻

これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。

過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。

それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行。

現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。

今まで執筆した記事はこちら

Twitter:@boriboriyabori