最終更新: 2025年3月6日

Oasisやスーパーカーの影響を受けながら、モジュラーシンセやガムランを取り入れたトランスミュージックへと進化したAcidclank(アシッドクランク)。

彼の音楽には、90年代のロック、電子音楽、そして民族音楽の要素が混ざり合い、さらに映画『AKIRA』からのインスピレーションも加わる。

日本のインディーシーンの枠を超え、音楽を通じてグローバルなカルチャーとつながるAcidclankの10年を、インタビューで深掘りする。

また、今回は以前、SuchmosやYkiki beat、Never Young Beachなどのインタビューを担当し、“プロインディー”のコラムにも参加してくれているまりりんが担当している。

以前、メジャーレーベルを経験したまりりんが、Acidclankに聞いた新作アルバム『In Dissolve』と音楽的な変化とは?

Acidclankインタビュー

アーティスト:Yota Mori インタビュアー:まりりん 編集・テキスト:Tomohiro Yabe

ー今回BELONGとしてAcidclankにインタビューさせて頂くのがはじめてなので、基本的なところからお伺いしたいのですが、まずAcidclankはMori さんのソロプロジェクトという認識で大丈夫ですか?

Yota Mori:そうです。ソロプロジェクトですね。

ーどういう経緯で活動を始めたのでしょうか?

僕が大学生の2回生か3回生ぐらいの時にAcidclankという名義で曲を作っていたのがはじまりです。最初はSoundCloudにあげるだけのアカウントとしてだったんですけれど。結成っていうか、Acidclankと名乗り出したのはそれぐらいの時です。その後に1回メンバーを集めてAcidclankというバンドとして活動をし始めたんです。その時は今とは違うメンバーで、僕含めた4人編成のオルタナギターロックみたいなバンドでした。そこからASPARAGUSなどが在籍してる3P3Bというレーベルで1枚アルバムを出させてもらいました。その後バンド形式だったらやりたい音楽ができないなと思って、またもう1回ソロプロジェクトっていう形に戻しまして今に至っています。最初にAcidclank名義でSoundCloudに音楽を上げ始めたときは完全に一人で、MTRとかで曲作って、もう完全に趣味の範囲でやってましたね。

ー音楽を作ってみよう、公開してみようと思ったきっかけはどういうところからなんでしょうか?

いやもう特にきっかけはなかったんですけども。本当に単純に1回上げてどんなリアクションが返ってくるかな?っていうところの興味でしたね。

ー実際どんなリアクションでしたか?想像してた通りだったのか、ちょっと違ったとか。

最初はSoundCloudに上げて、bandcampにもセルフリリースという形でアルバムを発表したんですけど反応が良くて。 海外のメディアも注目してくれたり、ジャパンタイムズという英字新聞に取り上げられたり、想像以上のリアクションはあったなと思います。

ーそれはどういう経緯で海外メディアまで届いたのでしょうか?

どういうきっかけだったのかな。僕が始めた時の2014年ぐらいの時って、ネットレーベルが流行ってたような時期で。SoundCloudもbandcampもアンテナ張ってたメディアの人達がその時多かったような印象ですね。

ー確か私もAcidclankのSoundCloudフォローしてたような気がするんですよね。今話聞いてて思い出しました。

Acidclankという名前を始めて、もう10年くらい経っているんですね、2014年からだと。10年気がついたら経ってましたね。

ー音楽性としてどういうルーツで、今ここに至るまでどういう変遷たどってきたのでしょうか。

色々聴いてきたんですけど、元々音楽に興味を持ったのが、僕が高校の時に父親が持ってたアコースティックギターを触り始めたことで。高校生の時、友達もいなかったんで、一人で音楽聴くかアコギ触ってるかみたいな時間が多かったんです。簡単な曲を弾き語ってみようから始まって、そのうちにOasisとかにたどり着いて、かっこいいバンドいるんだなと思ってどんどん掘っていったような感じですね。打ち込みをやりだしたのも、多分高校生ぐらいの時です。音を重ねる面白さに気がついたのも、それぐらいの時期かなと思いますね。

BELONGからのお知らせ

このメルマガでは、BELONG Mediaが厳選した更新情報やインタビューの際のこぼれ話を隔週でお届けします。

メールマガジン登録フォーム

下記のフォームにお名前とメールアドレスを入力するだけで登録完了です!

すでにBELONG Magazineを購読してくださっている方には、先行招待のメールをお送りしています。

まだの方も、ぜひこの機会に登録をお願いいたします。

In Dissolve

ーありがとうございます。では今回のアルバムの話に行きたいと思うのですが、アルバムタイトルの『In Dissolve』はどういう意味を持たせてこのタイトルになったのでしょうか。

今回のアルバムのコンセプトでトランスミュージックというところを重きに置いてて。だから“In Dissolve”という融解や溶解とか溶けるという意味のタイトルです。トランス状態の時って、自分と周りとの境界が溶けるような、そういう感覚があると思うんですけども。そういうところをリスナーにも体験してほしいなっていう思いでこのタイトルになっています。

トランスがテーマ

ー元からトランスというのをテーマにアルバムを作ろうと思ったのでしょうか?それとも作っているうちにこのテーマにたどり着いたのでしょうか。

それで言うと今回はテーマを絞って、作り始めた段階でそのテーマで考えてましたね。

Acidclankっていうのも、元々その名前の通りでドラッキーな表現というか、そういうところをやりたいプロジェクトでは最初からあったので。今までのアルバムのテーマも大っぴらには言ってないんですけど、そういうテーマが多くて。今Acidclankと名乗り始めてから十年というところで、ライブも数をこなしていくうちに、本当に気持ちいい表現ってミニマルトランスだったり、ライブ中での繰り返しのループだったり、そういうところにあると最近感じるようになってきたんです。じゃあ今回のアルバムはこのテーマに絞って振り切って作ってみようかなと思った次第です。

ガムランとは

ー今回楽曲制作にガムランを使用されているんですよね。おそらくそもそもガムランって何?と思う方も多いと思うのですが、バリ島の楽器ですよね?

そうです。バリの金属部品だったり木片みたいなのを叩いて12音階の外の、アンニュイな音を出す打楽器だけど、ちょっとメロディーがあるみたいな。そういう民族楽器を取り入れてますね。

僕、幼少期にマレーシアって国に4年ぐらい住んでたんですよ。小学校2年生ぐらいまで。その時に東南アジアの国々に家族で一緒に行ってたんで、そういうところで知らず知らずに触れていたのかなというのが一つです。あとは今回ガムランを使ったっていうのも、僕制作している中で、モジュラーシンセサイザーっていう線がいっぱい繋がっているシンセサイザー使ってるんですけども。あれがボンゴだったり、ガムランだったり、そういう音を意外と出しやすい。アナログシンセなんですけど、民族音楽とかそういうところに親和性があるんですよ。あんまり誰もこれ使ってないんじゃないかなと思って、今回ちょっとアルバムに積極的に意図的に組み込みました。

ー実物のガムランを叩いてるんではなくモジュラーシンセから?

そうです。サンプルをちょっと使っているところがあるんですけど、基本的にはモジュラーシンセで作ったガムランの音を流してますね。

そうなんですよ。完全なアナログシンセじゃなくて、デジタルも入ってるけど打楽器とかエミュレートしたような回路が入っているシンセって意外と多くて。それを積極的に使ってますね。

ーXでラジオのプレイリストで芸能山城組を入れたと書いてるのを拝見しました。私、ケチャ祭り見に行くのが好きで。

ああいう民族音楽的な表現にちょっと憧れはありますね。

ー芸能山城組は『AKIRA』経由で好きになったのでしょうか?

ああ、そうですね。あれはもう完全に『AKIRA』経由です。 あれも1種のトランスミュージックみたいなところがあるんで。ケチャとか、そういう民族音楽っていうのも、突き詰めたトランスミュージックだなって思って取り入れてますね。

ー世界各地にそれぞれのトランスミュージックのような文化があったりするんですね。

そうですね。今みたいに4つ打ちテクノが昔からあるわけじゃなくて、世界中の人がそれぞれ考えた気持ちいい音楽というのが、ガムランとかに出てきてるんで、そこら辺を持ってたら面白いなって思ったりはしましたね。

ー日本にもトランスミュージックに当てはまると思う文化はありますか?

これをトランスミュージックって言っていいかわかんないですけど、お経もそんな感じですよね。あれ聞いてて気持ちいいなと思います。韻や抑揚とか。

Mantra

ー確かに!アルバムに「Mantra」というタイトルの曲もありますね。仏教とまた違いますけれど、瞑想とか、そういうところに繋がってくるんですね。

そうですね。別に宗教的な思想を込めているわけじゃないんですけど。でもちょっとスピリチュアルな感じは絶対に表現として入ってくるので。だから「Mantra」とか歌詞の中でもそういう表現を取り入れたりはしてますね。

ー歌詞に対しては、響きと意味とどちらから先に選ぶのでしょうか。

もう完全に響きかなと思ってます。

ー先行リリースされていた「Hide Your Naval」も言葉の意味よりも響きでのチョイスですか?

ええと響きが先ですね。「Hide Your Naval」は“おへそを隠せ”という不穏な感じで。どちらかと言うとダウナーな曲なんで、ちょっと不穏な表現ということでこの言葉を採用してます。

ー他の楽曲も曲に対して歌詞の占める割合が少ないと思うのですが、その少ない中で言葉選びはどういうところを意識しますか?

あまり具体的な表現は使わないようにはしてますね。具体的にストーリーがある歌詞を作らないようにしてて、できるだけリスナーが受け取った時にいろんな意味に解釈できるような言葉を最低限、曲の中に入れるように歌詞は作ってます。

ー歌詞の部分はどういうところからインスピレーションを受けているのでしょうか?

インスピレーションというか参考にしているのはスーパーカーですね。ナカコーさんの歌詞も、なんというかあんまり意味が通ってないじゃないですか。響きはなんか英語みたいな時もあるし。そういう響きとかはすごい大事にはしてますね。意味が通るというよりも、聞いてて気持ちいい音の響き。そういうところではスーパーカーの歌詞はすごく影響を受けています。

ー今作の歌詞は英語と日本語どちらもありますね。

歌ものがあんまり入ってないけど、多分半々ぐらいですね。英語歌詞にしようか、日本語歌詞にしようかって歌を入れる段階で決めるんですけど。日本語の響きと英語の響きって全然違って、母音の数も違うし。日本語にすると伸びやかなまっすぐしたメロディーができる傾向にあるなと思ってて、そういう楽曲にしたいときは日本語にします。デモを入れる段階で口ずさんだメロディーに合うのが英語か日本語かっていうだけで決めてますね。

Hallucination

ー今作に「Hallucination」というタイトルの曲がありますよね。“幻覚”というのと、“人工知能・AIによって生成された虚偽の情報を事実かのように提示すること”という2つの意味のある単語なのですが、どちらの意味を大きく込めてつけたのでしょうか?

“ハルシネーション”という言葉、割とAIが出始めてから聞くようになった人も多いと思うんです。今回はAIっていうところがテーマにあるわけじゃないんですけど、AIってトランス状態みたいなものに親和性あるなと思ってて。例えばAIが作り出す画像やMVとか。今回も「Hide Your Naval」のティーザー動画の気持ち悪い虫の動画はAIで作っているんです。自分でプロンプト入れて作ったんですよ。現実にあるけどめっちゃ破綻してるような気持ち悪い画像とかAIのネタで出てくるんじゃないですか?悪夢みたいな動画が出てきて、本当にドラッキーな表現ってAIができるんだなって思って。そういうことをやっているうちに見つけた言葉なんですけど、“ハルシネーション”も。それでもって幻覚っていうのもあるし、今回のアルバムのテーマに沿った言葉だなと思ってそのタイトルをつけてますね。

AIを使用することについて

ーちょっとアルバムのインタビューとは逸れてしまうのですが、今BELONGでもAIキャラクターを使ってアーティスト紹介するという記事があるんです。でもアーティストにそれで取り上げたいと言うと、AIに拒否反応があるのか断られることもあるんです。生成AIで音楽も作れちゃったりするじゃないですか。作り手として、AIとの距離感というか、どういうスタンスや考えを持っているのでしょうか。

うまいこと取り入れられたらいいなと僕も思ってて。 YouTubeで“シティポップ AI”って検索するとめちゃくちゃ高いクオリティのシティポップのプレイリスト流れてくるんですけど、あれ全部AIが作ってるらしいんです。でもどの曲もその既存曲の山下達郎とかから学習させて再構築してるんで、それはAIが作ったというよりかは無許可であちこちから拝借しているようなでき方なんで、あんまりそういうAIの使い方は良くないなとは思っています。例えばそうですね…。曲じゃなくて、音色だったりをAIで作れるんだったら、積極的に採用していきたいですね。AIじゃないんですけど、今モジュラーシンセで作っていく上で、あれもランダム性というか、リズムを自動生成したものを今回アルバムに取り入れているんです。それはAIではないんですけど、そういうのをAIが組み込んで、いい感じのリズムを何個か提案してくれるとか、そういうことになっていけば使いやすいし倫理的に変なところもない。そういう向き合い方がAIとできたらいいなとは思いますけどね。

【関連記事 | “【キャラクターコラム】アリアとプニポンが紹介する、マーク・プリチャードとトム・ヨークのコラボ「Back in the Game」のすごさとは? ”】

ーありがとうございます。実際にまだそこまでの機能のAIは出てないのでしょうか?

探せばもうありそうな気がするんですけどね。

ーここまで何度かモジュラーシンセの話が出ましたが、ライブもバンドセットとモジュラー使ったソロセットがありますよね。バンドをやりつつソロでやる活動として名義を変えるアーティストも多いと思いますが、どちらもAcidclankという名前でやることにした理由を教えてください。

名前変えてもいいかなとは何回か思ったんですけど(笑)。どっちもやってる曲が違くて、ソロってほとんど即興的だったりするんです。音源の曲にある曲は一曲もやらないこともあるし。ただ表現したいところが、ドラッキーな表現だったり、僕がルーツになっている音楽を再構築して表現しているものはAcidclankなんで。伝えたいものというか、表現したいものは一緒なんで、名前は変えなくていいかなと思ってやってますね。

ーバンドセットとソロセットでリスナー層や呼ばれるライブも変わってきますか?

全然違いますね。ソロはクラブに呼ばれますし。でもAcidclankっていう同じ名前でやることで、クラブやライブハウスとか、シーンを横断するような形で活動もできるので、お客さんも横断できるような環境が作れたらいいなっていう思いでやってますね。

ーモジュラーを使うソロセットって、対バンや共演するアーティスト難しくないですか?

そうですね、普通に容赦なくバンドの中に呼ばれますね(笑)。そういう時は派手目なセットでやるし、クラブに呼ばれた時は四つ打ち中心にやるんで、うまいこと合わしてますね。

ーモジュラーセットでお客さんにびっくりされたこととかありません?

ありますね、めちゃくちゃバンドの中にいる時もあるんで(笑)。まあただ、みんなそれに衝撃を受けて興味を持ってくれるんで、それはいいことかな?とは思ってます。

ー今度のこのアルバムのリリースパーティーの時はどちらのセットも演奏するんですよね。一つのライブで両方やるっていうのは初めてですか?

そうですね。初めてですね。

ーモジュラーのソロセットとバンドセットではステージに立つ心境として違うものはありますか?セッティングチェンジと一緒に心や気持ちも入れ替えなきゃみたいな。

ああ、どうなんでしょうね、ちょっともう初めてなので、どういう気持ちになるかわからないんですけど。でもソロセットの時は事前準備をある程度はするんですけど、本当に即興的なんでバンドとは違う脳の回路を使いますね。だから毎回違うテンションではできるんですけど。切り替えはどうなることやら。

ーバンドの方は割とがっつり決めていましたか?

そうでもないんですけどね。ライブの中でインプロ(即興)をどれだけ入れられるかっていうところを考えているんです。ある程度は決めますけど、インプロの余地っていうのを必ずバンドセットの中にも残すようにはしています。

中尾健太郎がベースで参加

ーバンドセットは中尾健太郎さんがベースを弾かれていますよね。私が以前Acidclankのライブを見たときはサポートやられていること知らなくて、めっちゃ中尾健太郎に似てる、プレイスタイルもめっちゃ似てる人がいる!と思ったら本人ですごいびっくりしたんです(笑)。どういうきっかけで一緒にやることになったのでしょうか?

中尾さんはモジュラーシンセ友達みたいな感じです。あの人も4つ打ちテクノをモジュラーシンセでやってて。2年ちょい前ぐらいにモジュラーシンセのイベントで一緒になって、そこで初めて会いました。その流れでサポートメンバー募集してたらやってくれるようになりました。

【関連記事 | “【前編】25周年を迎えるART-SCHOOLとは?アリアとプニポンがレンジタウン・ノートで徹底紹介!”】

ーモジュラーシンセ友達とモジュラーシンセイベントって、コミュニティのようなものがあるんですね。

モジュラーシンセをやってる人が少ないんで、コミュニティはありますね。

ーみんなモジュラーにたどり着くくらい。音楽や機材とかが好きな人たちという。

そうですね。本当にそうですね。だから、すごくちっちゃいコミュニティなんですけど80KidzのJUNさんもそのコミュニティで知り合いました。すごい人たちも多くいらっしゃるし、コミュニティの中で人脈が広がるなとは思いますね。

ーMoriさん自身はいつ頃モジュラーシンセにたどり着いたんでしょうか?

最初にAcidclankをやりはじめた時はシーケンサーなどを使っていました。モジュラーシンセを始めたのはコロナ禍の時で、最初にライブで使ったのは2022年のフジロックフェスティバルのRED MARQUEEに出た時あたりの頃です。ここ2年、3年ぐらいの話ですね。

ーモジュラーシンセのワークショップや使い方のnoteなどの活動もされていますよね。

モジュラーシンセは零細企業というか、個人メーカーで作ってるところが多いのでなかなか手に入らないんですよ。人口が増えたらもっと手に入りやすくなるかなと思ってそういう活動をしてたんですけど、あんまりならないですね(笑)。

ーある程度元から音楽を作れる人じゃないと手は出しづらいですよね。

でもモジュラーシンセで制作するっていう人はほんまに限られてて、ホビー感覚で持ってる人も多いです。僕みたいなライブで使う人はあんまり少ないんじゃないかなと思いますけどね。

ー楽曲制作一番最初の段階からモジュラーシンセを使っているのですか?

今はそうですね。机に置いてあるモジュラーシンセでちょっと作って、それをソフトに入れるみたいなのは自然にやっていますね。

ーモジュラーの話がすごく面白くてどんどんアルバムから離れていってしまいました…。アルバムのアートワークですが、ジャケット裏面に楽曲ごとにマーク・シンボルのようなものがありますね。「Mantra」や「Enigma」は梵字などですね。他の曲はどういうところから持ってきたものになりますか?

今回のために作ったデザインです。それぞれが意味はあったりなかったりするんですけど、「Hallucination」はわかりやすく幻覚として視界が歪むようなものをイメージしています。

ーアートワークはどういうところからインスピレーションを受けているのでしょうか?

Acidclank周りのデザインは全部僕自身で、物販も全部作ってるんです。グラフィックも作ってて。 テーマ的にはアシッドグラフィックっていうんですかね、最近やったらY2Kとかそういうシーン、トレンドがあると思うんです。そういう90年代のレイヴフライヤーのデザインだったり、最近だとOPN(ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー)のジャケットを作っている人のデザインだったり、そういうところからインスピレーションを受けていますね。

ー今回のアルバムは今日出たばっかりだと思うのですが、先行シングルを出して、反響やリアクションは今までと違うところとか新しいところはありましたか?

「Hide Your Naval」が出た時は、新鮮なリアクションをみんなからもらいました。今までと毛色が違うんで、アルバム楽しみだよって言ってもらったりとか、そういうリアクションをいただきましたね。

ー今回のアルバムは特にどういう方に届いてほしいですか?

そうですね…。アルバム通して聴いてほしいっていうのが今回の狙いで。だから、そういう聴き方してくれる人に聴いてもらえてたら一番嬉しいです。あとは今回トランスっていうところをテーマにしてるんで、そういうのに興味がある人に聞いてもらうのが一番嬉しいです。

ーAcidclankとして10年目を迎え、アルバムをリリースし、今後の展望や、挑戦してみたいことはありますか?

今回はトランスっていう形でテーマを決めてやったんですけど、変わり続けるっていうところもAcidclankの大事にしているところなので、ちょっとまだ次に何をするかとか見つけてないですけど、次作もまたガラッと変わったような変化ができればなとは思ってます。

ーありがとうございます。これは全員にお聞きしていきたいと思っているんですけど、音楽だけじゃなくて映画でも小説でも漫画でも作品と呼ばれるもので、最近心に残ったものや、面白かったもの、響いたものとかありますか?

最近見た映画だと、みんな見てるかもしれないですけど『PERFECT DAYS』はすごい良かったです。あんまりネタバレするような話でもなんでもないんですけど、淡々と役所広司がトイレの清掃員として、汚いアパートに住んで、その日常を映すだけの、そういう映画なんですけど。すごい素朴な感じで。本当になんか綺麗な映画だと思ったんので、おすすめです。

ー最後に伝えたいことはありますか?

そうですね…。リスナーに向けてみたいな感じになるんですけど、今回アルバムを聴いてもらって、もし気に入った人がいればぜひライブに来てほしいなと思ってます。というのも、音源は音源としてあって、ライブはライブで別物と僕は考えてて。この音源の曲そのままライブで絶対にやらないですし、アレンジもしますし、インプロも入れるんで、そこで聞いてもらって、初めて今回のアルバム『In Dissolve』で表現したいことが伝わるのかなと思っています。ぜひライブに来てください。

ー確かにライブの音に包まれる感じは完全にトランスですもんね。

あれはそうですね、本当に。それをリリースイベントのCIRCUS Tokyoで体験してほしいなって思います。

Acidclankアルバムリリース

アルバム『In Dissolve』

発売日: 2025年2月5日(CD) 2025年3月5日(アナログ)

収録曲:

1.Enigma

2.Hide Your Navel

3.Hallucination

4.Radiance

5.Mantra

6.Remember Me

7.Out Of View

8.Grounding

Amazonで見る

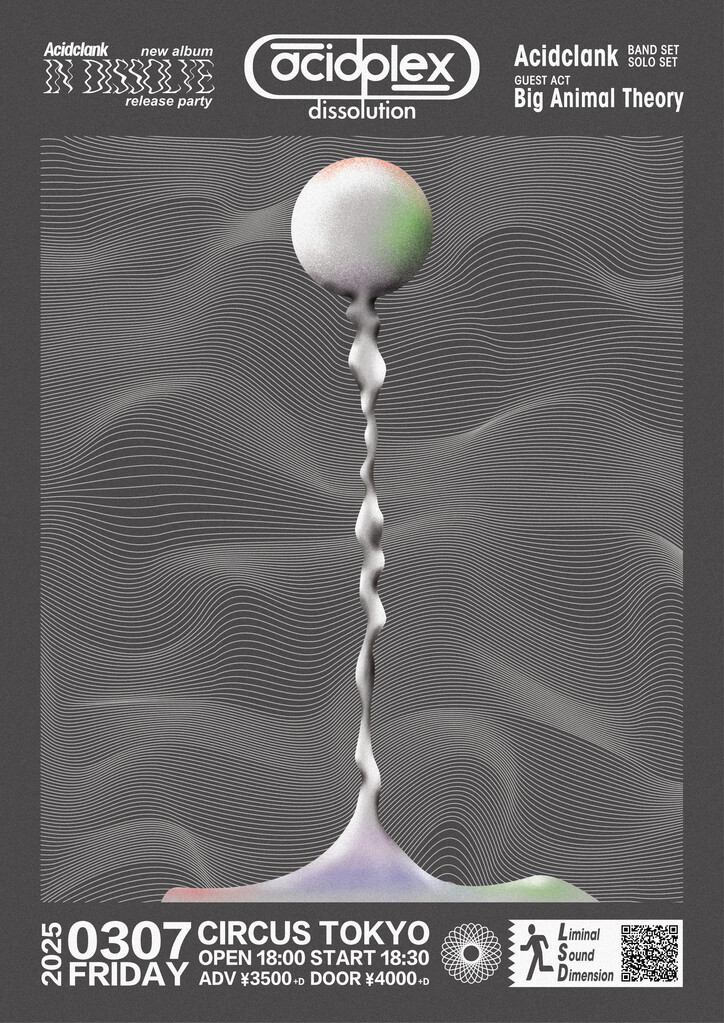

【リリースイベント情報】

Acidclank 「In Dissolve」Release Party

『acidplex (dissolution)』

日時:2025年3月7日(金)

OPEN / START:18:00 / 18:30

会場:東京・渋谷 CIRCUS Tokyo (https://circus-tokyo.jp/)

LIVE:Acidclank

GUEST:Big Animal Theory

Ticket:

pia https://w.pia.jp/t/acidclank-t/

毎週更新の新曲プレイリストについて

We are always happy to accept songs that you would like to add to the playlist, so please send us your information using the contact form: ✉️

BELONGでは毎週新曲プレイリストと更新しています。

プレイリストに追加希望の曲も随時受付ですので、問い合わせフォームから情報をお送りください✉️

まりりん(@Igor_Bilic)

音楽イベントの企画運営やメディアでの取材を手掛ける音楽好き。

DaisyBarでのスタッフ経験を経て、個人企画“SECOND SUMMER OF LOVE”を主催。

ライターとしてはBELONG MediaでSuchmosやYkiki Beat、Never Young Beachなどのインタビューを刊行。

さらに、レコード会社での新人発掘、メジャーレーベルでの経験を背景に、多角的な視点で音楽シーンを追い続ける。

BELONGで書いた記事はこちら