最終更新: 2025年3月31日

現代の音楽制作において、私たちは“完成された作品”を目指して創作活動を行うことが多い。

曲を“作る”という行為は、作曲家やミュージシャンが全ての要素を緻密に計画し、コントロールするプロセスとして捉えられてきた。

しかし、音楽の歴史を振り返ると、このような“作る”という概念に挑戦し、新たな創造性のあり方を模索してきたアーティストたちがいる。

その代表的な存在が前回も取り上げたブライアン・イーノだ。

彼が提唱した“ジェネレーティブ・ミュージック(生成音楽)”は、音楽を“作る”のではなく“育てる”という発想の転換をもたらした。

イーノは音楽を完成された作品としてではなく、時間とともに成長し、変化し続けるプロセスとして捉えた。

この考え方は、何世紀にもわたって日本の庭園芸術に息づいてきた哲学と驚くほど共通している。

島根県安来市にある足立美術館の日本庭園は、“庭園もまた一幅の絵画である”という創設者・足立全康の信念のもと、22年連続で日本一に選ばれている。

この庭園では、自然を完全にコントロールするのではなく、自然の持つ力を引き出し、時間の経過とともに成長し変化していく姿を尊重する“育てる”という哲学が実践されている。

“オリジナリティ”は、“編集”から生まれるというテーマで連載してきた、このコラムの第6回目となる今回は、

ブライアン・イーノのジェネレーティブ音楽と足立美術館の日本庭園に共通する“育てる”という創造性のアプローチに焦点を当てる。

プロを目指すインディーバンドが自らの音楽制作に取り入れられる実践的な方法を探っていく。

また、有料部分となる実践編では、私たちが10年にわたり取材してきたThe Novembersを例に紹介していく。

“作る”から“育てる”への価値の転換は、音楽制作における行き詰まりを打破し、予想外の美しさを発見する道筋を提供するだろう。

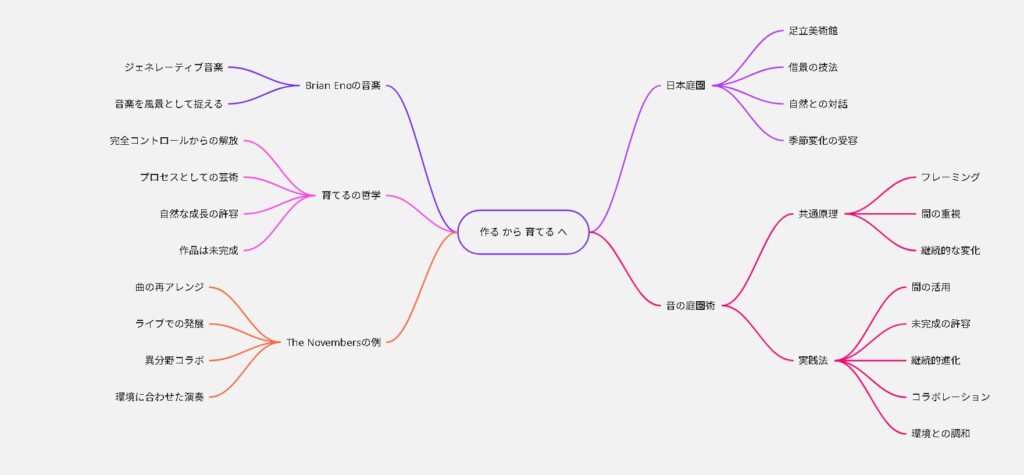

今回のマインドマップ

それでは記事に入る前に、全体像をつかんでもらうためにマインドマップを紹介したい。マインドマップのThe Novembersの例は、有料記事の内容である。

※このコラムは記事中盤の実践部分から会員登録制の有料(月額500円、記事の単体購入は200円)で更新している。

テキスト:Tomohiro Yabe 使用ツール:Claude、Manus、genspark 編集:Tomohiro Yabe

ジェネレーティブ音楽の誕生と概念

ブライアン・イーノは1996年、『生成音楽1(Generative Music I)』という作品を発表し、“ジェネレーティブ・ミュージック(生成音楽)”という概念を音楽界に提示した。この概念は、従来の音楽制作の常識を覆すものだった。

ジェネレーティブ音楽とは、作曲家が全てを決定するのではなく、特定のパラメーターを設定した上でシステムに委ね、音楽が自ら成長・展開していくことを許容するアプローチである。

イーノが設定したパラメーターの範囲内でコンピュータープログラムが作曲を行い、それが無限に展開していく。

これは“スナップショット”として記録される伝統的な音楽作品ではなく、作品自体が永遠に、ランダムに変化し続けることができるという発想に基づいている。

しかし、イーノの“意図的なランダム性”を核とした作品は、実はかなり初期から見られる。

1973年には、ロバート・フリップと共同制作したインストゥルメンタル・アルバム『(No Pussyfooting)』において、2台のオープンリールを改造したディレイマシンによる原始的な自動生成音楽作品を作り出していた。

この時点で既に、イーノは“完全なコントロール”から離れ、システムに一定の自律性を与える実験を始めていたのである。

“育てる”という創造性のアプローチ

イーノが思い描く創造性の本質は、“つくる”ではなく“育てる”ことにある。

彼はジェネレーティブ・ミュージックの制作で使用しているソフトウェアを実演する際、わずかな要素を考え出してから、それを動かす。

例えば、キーボードで弾いたあるメロディを、音をランダムに飛ばすプログラムに読み込ませると、そのメロディは何度も繰り返されながら変化していく。

イーノは音楽を風景として捉え、曲を空間的に拡大するため、低い要素と高い要素(比喩的にいえば風や鳥)を付け加えるが、それらも時間とともに変化する。

つまり、音楽は完成していないとする考え方だ。作品はイーノなしで成長を続けていく。

イーノは芸術作品を始動させた人間だが、作品の中心ではなく、変化していく作品の全てに関わっているわけでもない。

この“育てる”という発想は、インディーバンドにとって重要なヒントを含んでいる。

完璧な曲を一発で作り上げようとするプレッシャーから解放され、音楽を成長するプロセスとして捉えることで、創造性の新たな扉が開かれるのだ。

次のページこちら⏩️