最終更新: 2025年4月8日

第2回:模倣から学ぶ“点”の繋ぎ方

ビートルズやボブ・ディランといった偉大なアーティストも、最初は先人の模倣から始めた。

これは彼らが“点”を吸収し、自分の“点”と繋ぎ合わせるプロセスだったのだ。

模倣とは単なるコピーではなく、影響を受けた“点”を分解し、再構築する“編集”のプロセスだ。

このプロセスこそが、やがて独自のスタイル(線)を確立する基盤となる。

有料パートでは、ディランがどのように多様な影響(点)を分解し、再構築(編集)して自身の詩世界を築いたのか、その具体的な“繋ぎ方”の技術を解説した。

これは、あなたのルーツを血肉に変えるための実践的なヒントとなるだろう。

記事はこちら⏩️第2回:天才は盗む!?偉大なアーティストが実践した、オリジナルを生む“編集”の秘密とは?

第3回:構造的に“点”を繋ぐ編集工学

松岡正剛の“編集工学”(見立て・組み替え・接続)は、情報やアイデア(点)に新たな関係性を見出す思考法だ。

バンド内の断片的なアイデア、曲の一部、ライブの構成…これらを“編集工学”の視点で見つめ直すことで、思いもよらない繋がり(=新しい表現)が生まれる。

有料パートでは、Radioheadが既存の音楽要素(点)をどのように“編集”し、革新を生んだのかを分析し、あなたのバンドがすぐに使える“Radioheadに見る編集工学的アプローチ”を提供した。

アイデアの“点”を具体的な形へと繋げるための設計図と言えるだろう。

記事はこちら⏩️編集第3回:コピーからオリジナルへ—松岡正剛の“編集工学”が教えてくれる、唯一無二の音楽表現とは?

第4回:カオスと秩序が生む“点”の輝き

坂本龍一の創作における“Chaos(混沌=点の発生)”と“Order(秩序=点の接続)”の往復運動は、創造性の本質を表している。

偶然生まれたリフやノイズ(Chaosの点)を、意図的な構成(Order)によって音楽作品へと昇華させる—この往復こそが創造のダイナミズムなのだ。

有料パートでは、即興演奏(点)から構造を見出すプロセスや音響空間の編集術など、坂本龍一の音楽における編集的アプローチの具体的な手法を掘り下げた。

感覚と理論を統合し、あなたの音楽に深みを与える方法論だ。

記事はこちら⏩️ChaosとOrderの融合—坂本龍一から学ぶオリジナリティの源泉とは?

第5回:偶然性という“点”を活かす

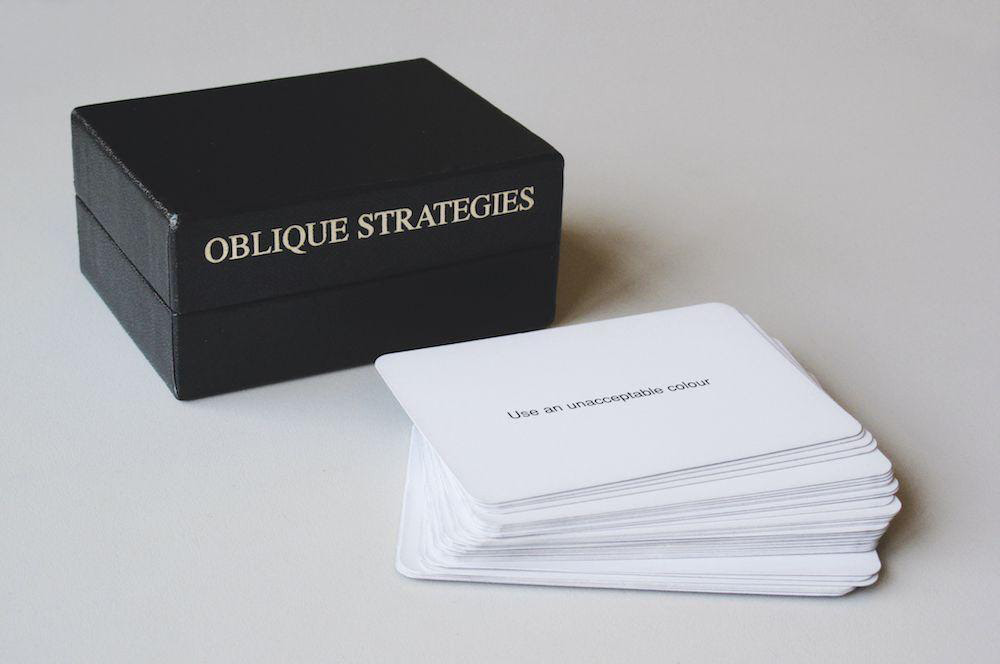

ブライアン・イーノの“オブリーク・ストラテジーズ”は、意図的な偶然性(予期せぬ点)を取り込み、創作の停滞を打破する方法だった。

行き詰まりや機材トラブル、メンバーのミスさえも、新たな方向性を示す“点”になり得る。それをどう拾い上げ、繋ぎ直すか(編集するか)が鍵なのだ。

有料パートでは、エラーを戦略に変える思考法や固定観念を壊すための具体的な実践法を紹介した。

これは、壁にぶつかった時にこそ新たな“点”を発見し、バンドを進化させるための突破口となるだろう。

記事はこちら⏩️第5回:偶然を味方に—ブライアン・イーノが作った“オブリーク・ストラテジーズ”から開く、“創作の新しい扉”とは?

第6回:“音の庭園”を育てる視点

前回は、イーノのジェネレーティブ音楽や日本庭園のように、音楽を“完成品”ではなく“育てる”プロセスとして捉える視点を提案した。

日々の練習、ライブ、メンバーとの対話…これら一つ一つの“点”が時間をかけて有機的に繋がり、バンド独自の“音の庭園”を形作っていくのだ。

有料パートでは、“間”の美学、未完成の許容、継続的な進化など、The Novembersの実践も交えながら、“点を育て、繋げていく”長期的な視点と具体的なアプローチを探求した。

これは、一過性でない、持続可能な創造性を育むための指針となるだろう。

記事はこちら⏩️第6回:音楽を“作る”から“育てる”へ:ブライアン・イーノと日本庭園から生まれる、“音の庭園術”とは?

次のページこちら⏩️ 前のページこちら⏩️