最終更新: 2025年7月27日

私がBELONGという音楽メディア、それよりも前に音楽ブログを書き始めたのは2010年3月、もう15年以上も前の話になる。

最初に音楽雑誌を手に取ったのが雑誌『ロッキング・オン』だった。

その時に掲載されていたのがセカンド・アルバムをリリースした当時のBloc Partyだったのを今でも鮮明に覚えている。

その雑誌『rockin’on』の創刊者であり、日本の音楽ジャーナリズムを牽引してきた渋谷陽一が、その生涯に幕を閉じた。

音楽ライターの役割とは?

テキスト:Tomohiro Yabe 使用ツール:Claude、Manus、genspark 編集:Tomohiro Yabe

本来であれば、キリスト教文化の続編を書こうと思っていたが、渋谷陽一が亡くなったことをきっかけに以前から考えていた、”音楽ライター”の役割について話をしたいと思う。

訃報を受けて改めて考えさせられたのは、音楽を書くということの意味や価値についてだった。

これまで彼が築いてくれた道筋を大切にしながら、今の時代に音楽ライターができることを、一人の音楽好きとして素直に考えてみたい。

それゆえ今回の記事は一部有料ではなく、特別に全編無料で公開する。

正直に言うと、自分が『rockin’on』を読み出した頃、渋谷陽一の文章が載ることはほとんどなかったので、彼のことはあまり良く知らない。

とはいえ彼が、「音楽ライター」という職業を、確立した人物であることは間違いない。

先日の訃報に触れた時、まっ先に感じたことは「音楽ライター」という職業が一つの区切りを迎えたということだった。

私が音楽ライターになった理由

かつて、私たちはライターの言葉を頼りに、未知の音楽を探し求めていた。

インタビューで語られるアーティストの話、レビューで絶賛された一枚を握りしめてレジへ向かう。

ライナーノーツを隅々まで読み、歌詞やアーティストの物語を想像しては、アルバムをじっくり聴くという体験。

そこには、アーティストと私たち聴き手の間に、信頼できる”翻訳家”としてのライターが確かに存在していた。

自分もそういう役割に憧れ、音楽ブログを書き始めた。

それでは飽き足らず、音楽の専門学校に通い、岡村詩野のライター講座に通ったこともあった。

15年前はSNSやYouTubeも今のように普及しておらず、アーティストから直接話を聞いたり、質問したりすることはとても貴重な体験だった。

それゆえ知識を持ったライターが蓄積してきた音楽情報はとても魅力的なものだった。

なぜ”書くこと”だけでは届かなくなったのか

だが、時代は変わった。

今、アーティストはSNSを通じて、自分の言葉で直接ファンに語りかける。

レコーディングの様子をリアルタイムで配信し、ファンからの質問にその場で答える。

アーティスト自身がセルフライナーノートを書いたり、自身のYoutubeチャンネルで影響を受けた音楽について語っている。

そこには、第三者が介在する必要性は、もはや存在しないのではないかと、音楽メディアを運営しながらずっと考えていた。

もちろん、鋭い視点で書かれたレビューや、アーティストの人間性を深く掘り下げるインタビューの価値がなくなったわけではない。

でも、それだけで本当に十分なのだろうか?アーティストの活動を本当に後押しできていると言えるだろうか?

私も、インタビュー記事をアップロードしながら「これで本当にアーティストのためになっているのか?」と自問することが何度あったか分からない。

情報は溢れ、ファンが求めるものは”情報”から”体験”へと、シフトしてしまったことを何度も痛感した。

そのことを思い返すたびに、渋谷陽一が音楽雑誌主催のロックフェス”ROCK IN JAPAN FESTIVAL”を立ち上げたことには先見の明があった。

💬フォーラムで話しましょう!

BELONG/A-indie公式Discordサーバーにて、この記事に関するフォーラムを開設しました!

どなたでも自由にコメントできるので、感想を寄せてください。

• Discord | “最初に手に取った音楽誌と、その頃の想い出は?”

Discordで見る

ライターから”音楽プランナー”という未来へ

主役はアーティスト、最高の舞台を用意する役割

じゃあ、「音楽ライター」はもう必要ないのか?

いや、そうではない。

私たちは”書く人”から、”体験をデザインする人”へシフトすればいい。

それが、私が考える「音楽プランナー」という新しい役割だ。

結婚式のプランナーになぞらえた体験”の作り方

私はかつて10年近くブライダル業界の仕事をしていた手前、一番しっくりくる例えで説明すると、結婚披露宴のブライダルプランナーだ。

(ちなみに私がやっていたのは披露宴で新郎新婦が希望するBGMの打ち合わせをするというとても珍しい仕事だった)

主役はアーティスト(新郎新婦)で、ファンを参列者だとする。

私たち「音楽プランナー」は、主役であるアーティストがどんな想いを抱いているのかを誰よりも深くヒアリングし、

参列者であるリスナー全員が「参加して良かった」と感動してくれるような、最高の”体験”を企画し、実行する。

例えば、私たちが先日企画した「オンラインアナログ試聴会」では、アーティストのアナログを一緒に聴くだけでなく、

アーティストのGoddessこと、フェイ・ミルトンのビデオメッセージを上映するという特別な体験をリスナーと共有した。

このように特別な共同体験が今の時代は必要だと感じる一方で、この体験に参加してもらうために、光るのが「音楽ライター」の最大の武器である取材力と文章力だ。

その”特別な体験”をより魅力的に告知したり、コンセプトを言語化したりするための強力なツールなのは間違いないのだが、それはもう目的ではなく、”手段”だと考えたほうがいい。

明日から「音楽プランナー」になるために

小さな”式場”から始める共同体験

大きな話に聞こえるかもしれないが、始めるのは難しくない。

まずは、自分だけの”式場”を持つことからだ。

それは、Discordのサーバーでも、LINEのオープンチャットでもいい。

私たちの場合はデジタル空間のDiscordで新たな式場作りを目指している最中だが、ライブハウスやバーなどでアーティストを招いたライブイベントやDJとして活躍するのも良いだろう。

Discordに参加する

SNSのアルゴリズムという他人の土俵ではなく、自分たちでコントロールできる場所に、熱心なファン(未来の参列者)を集めることから始める。

そして、その小さな”式場”で、新作のリリースパーティーの企画をしたり、新しいMVの同時視聴を行う。

その”共同体験”こそが、真にアーティストとリスナーを結びつけてくれる。

今までは雑誌主催でライブイベントやDJイベントがあり、そこで”特別な体験”を作ることができたが、今の時代はそれがデジタル空間でもできることを強調しておきたい。

記事の先に”未来の約束”を

そして私たちライターは、自分たちのメディアやSNSを、式場探しに使われる『ゼクシィ』のように機能させる。

私たちが書く記事は、単なる作品紹介ではない。

その先に待っている最高の”体験”(リリースやツアー、リリースパーティなど)への”招待状”だと考えてみたい。

「この記事を読んで気になったなら、ぜひこの”式場(イベント)”へお越しください。そこでは、もっと特別な体験が待っています」という具合に。

そうやって、点だった記事を線で繋ぎ、ファンとアーティストの体験を創出していくのだ。

新しい時代に向けて

音楽ライターへ

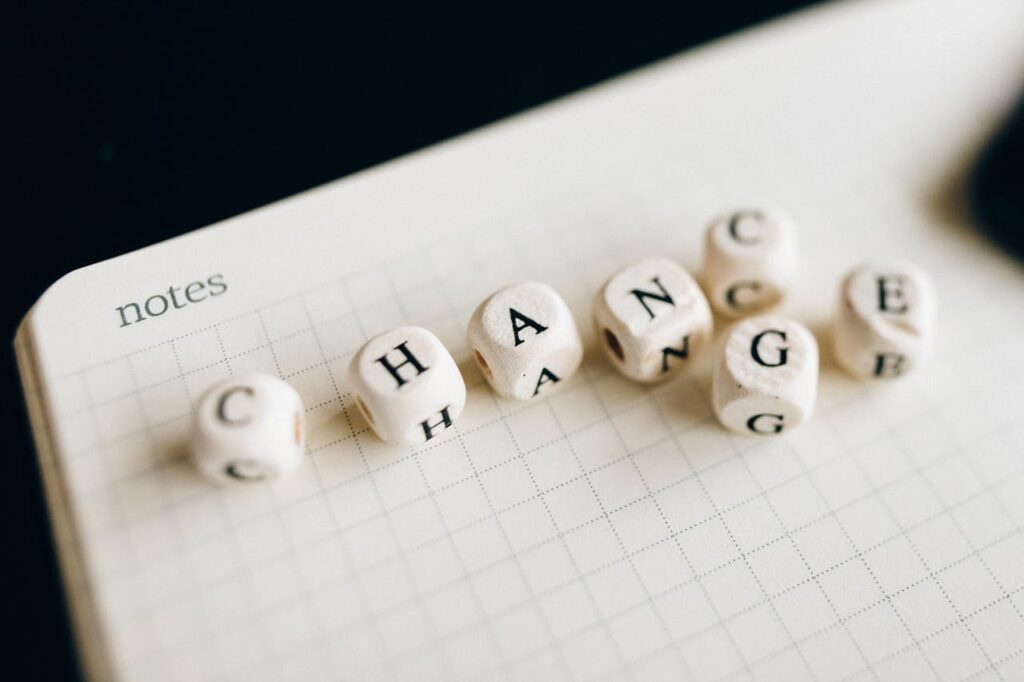

そして現在音楽ライターとして活動している方々には、この役割の”変化”を積極的に受け入れ、”音楽プランナー”へのシフトを考えるきっかけにして欲しい。

私自身、この変化に戸惑い、時には抵抗したくなる気持ちもある。

しかし、愛する音楽と、それを愛する人たちのため、音楽活動を続けていくアーティストのために私たちは変化していく必要がある。

渋谷陽一の逝去は終わりではなく、”音楽ライター”という役割の新しい始まりだと捉えたい。

音楽業界に関わる全ての人間が、この変化を機会として捉え、より価値のある存在へと変化していく。

そうすることで、私たちは音楽の持つ本当の力を、より多くの人に届けることができるはずだ。

あなたは、この変化をどう受け止めるだろうか?

次回もお楽しみに!

BELONG Media/A-indie編集長

Tomohiro Yabe

これまでのプロインディーの記事について

ライター:Tomohiro Yabe(yabori)

BELONG Media/A-indieの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。 ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻 これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。 過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。 それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行。 現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。 今まで執筆した記事はこちら Twitter:@boriboriyabori