最終更新: 2025年2月5日

ファビアナ・パラディーノ(Fabiana Palladino)は、UKのシンガーソングライター/マルチ・インストゥルメンタリスト。

ディアンジェロやジョン・メイヤーらレジェンドたちの作品に参加してきたベーシスト、ピノ・パラディーノを父に持ち、兄弟はYussef Dayesのベーシストでもあるロッコ・パラディーノだ。

そんな彼女のデビューアルバム『Fabiana Palladino』は、海外のファッション誌や音楽メディア各所から賞賛され、2024年の音楽シーンを代表するアルバムのひとつ、といった呼び声も高い。

特に80年代から90年代のポップスやR&Bを土台にしたビートプロダクションとノスタルジーとモダンのバランスの取れたシンセ/エレクトロのサウンド、そしてクールなヴォーカル。すべてが緻密に絡み合う魅力的な1枚であった。

今回は、1月にブルーノート東京で行われた初公演をきっかけにインタビューをした。「自分らしさ」を表現することをコンセプトに長期間をかけて制作されたアルバム『Fabiana Palladino』を軸に”Fabiana Palladino”らしさは何かを探るべく、彼女のルーツや作家性を掘り下げつつ、ライブパフォーマンス時のメンタリティについても迫った内容になっている。

今回のインタビューで出てきたロンドンという土地についてやコロナ期、デュア・リパやデヴィッド・ボウイといったトピックにも接続して『Fabiana Palladino』を今一度聴き返してもらえるとまた新しい発見があるのではないだろうか。

ファビアナ・パラディーノ インタビュー

アーティスト:ファビアナ・パラディーノ インタビュー:滝田優樹 通訳:湯山恵子

ーまずはあなた自身のことからききたいと思います。別のメディアのインタビューでは主に幼少期に愛聴していた音楽はジャネット・ジャクソンやブラックストリートなどの80年代から90年代のポップスやR&Bだったと答えていましたね。それらの音楽にあなたが強く惹かれた理由はどういったところだったんですか。

ファビアナ・パラディーノ:年上のいとこ達が聴いていたのがきっかけで、幼少期からそういった音楽(=R&B)を私も聴くようになったの。当時はまだ幼かったし、自分が好きな理由は意識していなかったけど、先進的なハーモニーやプロダクションに惹かれていたと思う。

ーそしてそれらの音楽から今のあなたの音楽に影響を与えた要素があるとすれば、それはどういったところでしょうか。

幼少期から愛聴してきたジャネット・ジャクソンを聴き始めたのは90年代に入ってから。80年代からの10年間の楽曲を収録したベスト盤(=『Design of a Decade』)を通して80年代の音楽を聴いていたの。当時は80年代の作品とは知らなかったけど、ジミー・ジャム&テリー・ルイスのプロダクションがとても先進的で、ハードなエッジが利いていた。時にはインダストリアル的サウンドもありながら、R&Bのハーモニーも混ざっていて、フェミニンなジャネットの歌声と男性的なサウンドとの融合だとか、テーマの1つである“強さ”に惹かれたんじゃないかしら。このアルバム制作に着手した時、意図的に、あるいは無意識のうちに、そういったテーマが私の音楽にも浸透していったから。ジャネット・ジャクソン自身や あの時代に発売されたアルバム『Rhythm Nation』の楽曲には“強さ”があると思う。

ーあなたの音楽的ルーツをお聞きした回答にはUSの音楽が多いような印象です。ただ、兄弟であるロッコ・パラディーノがそうであるようにあなたの音楽要素にはUKのジャズからの影響も感じられるのですがいかがでしょうか。

私が多大な音楽的影響を受けてきたUKのアーティストは、ケイト・ブッシュやデヴィッド・ボウイ、ピーター・ガブリエルなど、もう少し昔に登場したアーティストたち。UKジャズ・シーンからは直接的な影響は受けていないかも・・・。でも、UKジャズ界のアーティストたちを心から尊敬しているわ。Yussef DayesやEzra Collective等の活躍は素晴らしいし、(UKジャズが)人気沸騰していることを嬉しく思う。

ー音楽以外であなたが住んでいるUKという土地から影響をうけたものはありますか?

いい質問ね。ええ。ロンドンで育ったことは…音楽的なこともそうだけど、ロンドンというアーバンな環境も間違いなく私のアルバムに音楽的影響を与えていると思う。アルバム制作時の私は孤独で、夜遅くまで窓の外を眺めながら過ごしていた。その都会での感情は間違いなくこのアルバムに存在している。アルバム・テーマのひとつは“孤独”。ロンドンという環境では、あらゆる事や感情、強烈なものすべてに囲まれるから、間違いなく土地から影響を受けているわ。

ー現行の音楽であなたがシンパシーを感じるアーティストを挙げるとすれば誰ですか?表現の違いがあるとはいえ、個人的には80年代ディスコを参照にモダナイズしているところもあって、デュア・リパとも近いものを感じています。

そんな風に思ったこともなかったけど、言われてみればそうかも・・・?(笑)。デュア・リパは大好き!あの80年代というか、ファンク・ディスコ的なサウンドが好きだし、彼女は非常に上手く表現していると思う。他に共感できるアーティストは、ジェシー・ウェアや、私の所属レーベル、“Paul Institute”主宰者のジェイ・ポールやA.K.ポール。音楽的なつながりを感じているわ。この他に、過去に仕事をしたことがある、ローラ・グローヴスというイギリス人シンガー・ソングライターも挙げたいわ。

ファビアナ・パラディーノのルーツ

ーあなたの音楽に影響を与えた音楽アルバム3枚選ぶとすればどれですか? 理由も併せて教えてください。

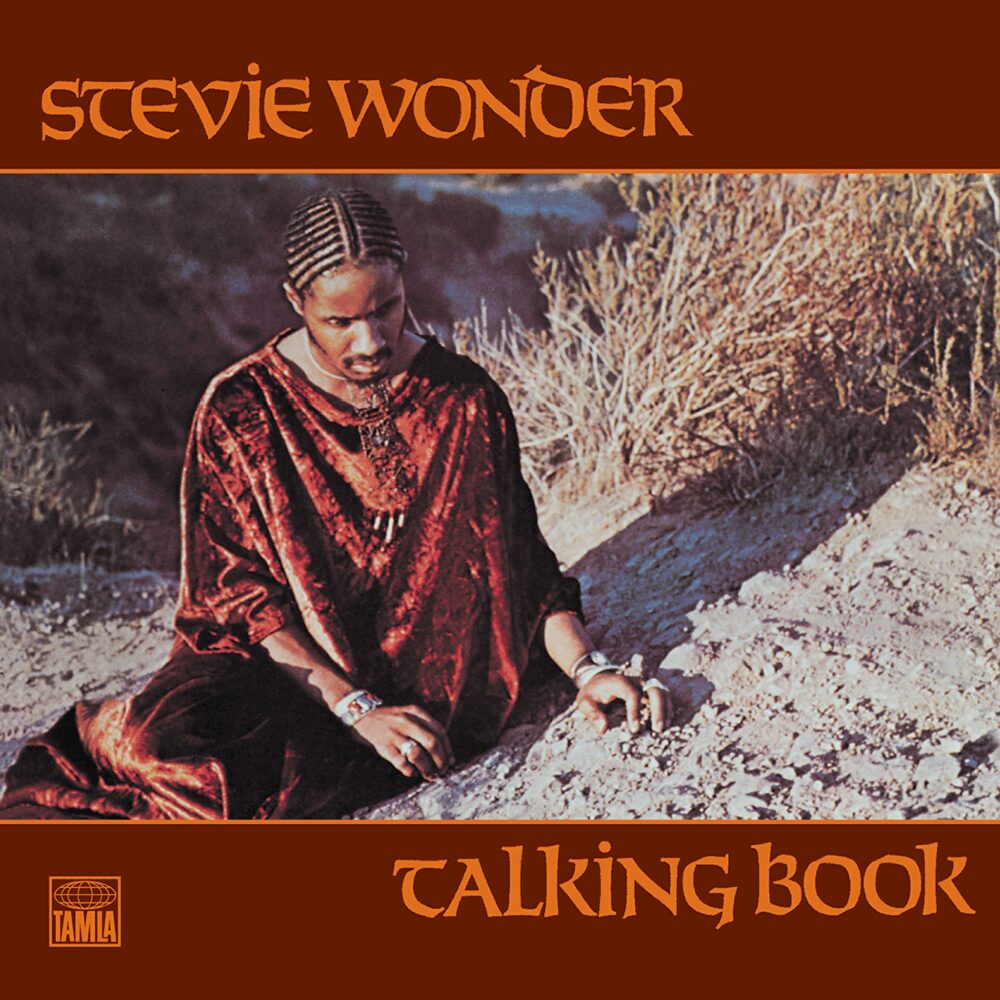

アルバム3枚? うーん・・・。難しいなぁ・・・(苦笑)。 まず、スティーヴィー・ワンダーの 『Talking Book』。このアルバムからは、ソングライティングと楽器演奏から大きな影響を受けた。

2枚目は、楽曲様式や歌詞面で多大な影響を受けたケイト・ブッシュのアルバム 『Hounds of Love』。

3枚目はプリンスの『Sign of the Times』。プロダクション面においても、この作品のサウンドは・・・もう信じられないほど圧巻。ドラムマシンもシンセも全部、本当に実験的で、本当に風変わりなサウンドが堪能できるし、楽曲作りにおいても影響を受けた。私はプリンスから間違いなく影響を受けているわ。

ーまた、あなたは過去にSBTRKTの作品でヴォーカルとして参加されていたり、サンファのライブでは鍵盤奏者を務めていましたね。アルバム作品『Fabiana Palladino』のプロダクション面では彼らの音楽作品と共鳴している印象です。なので、SBTRKTとサンファとの仕事について詳しく知りたいです。彼らとの共演で影響を受けたものやエピソードがあれば教えてください。

1年ほど一緒にツアーしたSBTRKTのバンドで、私は主に(ヴォーカルではなく、)キーボードとシンセ、それにパーカッションを担当していたの。SBTRKTのエレクトロニクスの使い方は実に革新的で、私に大きな影響を与えてくれた。彼のステージでは、ダンス・ミュージック的なライヴ・セットに、ヴォーカリストをフィーチャーしたメロディーのある曲もあった。この2つの融合は本当に興味深かったし、一緒にプレイすることでシンセに関して多くのことを学んだわ。

サンファは、エレクトロニック系からシンガー・ソングライター的なピアノをベースとした楽曲まで、幅広い音楽から影響を受けてきた凄いアーティスト。彼の仕事の進め方からも影響を受けた。サンファの曲作りの手法ってとても直感的で、間近にその様子を見たことで私もそういった音楽制作やプロデュース手法を自分の音楽にも少し取り入れてみたのよ。

Fabiana Palladino

ーここからはアルバム作品『Fabiana Palladino』について教えてください。ミックスはベン・バプティとショーン・エヴェレットとラッセル・エレヴァード。父のピノさんと弟ロッコさんがミュージシャンとして参加していたり、錚々たるメンバーを招聘しての制作です。そこで気になるのはそういった面々とどのようなディスカッションやアイデアの交換をもって進められたかということなのですが、どのような形で制作を進めたのでしょうか。

(2020年の)数ヶ月間に集中して大半のアルバム楽曲を書き、自分でプロデュースしながらLogic等で録音したの。カオスの様な日々だったけど、今振り返ると・・・。あの時期に生まれたサウンド案が沢山あった。

そして、ソングライティングを終えたあたりでジェイ・ポールと楽曲の肉付けをしながら仕上げていった。コロナ渦だったから、途中で何度もロックダウンなどで作業が止まり、軌道に乗せるまでには時間がかかったわ。ジェイ・ポールも私も細かいことにこだわるから、より洗練されたものに仕上げる段階では時間をかけて何ヴァージョンも制作した。最終的には、(後半に)うちの父が手伝ってくれたの。これまで父と仕事で組んだことはあまりなかったけど、今回参加して貰えて良かった。

その後、終盤にはミックス作業を1曲づつ進めていった。10曲のうち8曲はベン・バプティがミックスを担当した。ベンのスタジオでのミックス作業には私も立ち会ったわ。彼はどんな風に仕上げればいいかを本能的に把握できる素晴らしいエンジニアで、私の方で特に細かいことを指示する必要はなかった。私が伝えたことはきちんと理解し、アルバム・サウンドをより良いものにしてくれた。実に素晴らしいサウンドに仕上がったと思う。

アメリカ在住のショーン・エヴェレットとラッセル・エレヴァードとは、リモートで仕事を進めていった。彼らの個性も加わった仕上がりになったと思う。例えば、アナログ機材のみ使用するラスは、よりアナログ的なサウンドに仕上げた。ショーンは実験的なテクニックを駆使する“魔術師”。私もアプローチ法の幅が広がったと思うわ。

ー制作に4年かかったということでしたが、アルバムをリリース、完成と判断した理由はなんだったのでしょうか。

正直に言うと・・・。“完成した!”っていう気持ちにはならなかったの(笑)。まだ数年かけて作り続けることもできたくらい、“終わった!”という感じじゃなかったのよ・・・(苦笑)。少なくとも、あと1年は簡単に続けられたと思うほど、このアルバム制作の段階を終了させるのは大変だった。でも、このアルバムに関わっている皆も、私自身もグッタリと疲れ果てちゃって(苦笑)。皆が飽き飽きする寸前まで行ったから、私は自分の中で期限を決めて、ミックスの段階に入った。“ミックスしたら、そこで終了。そこからは戻らない”って決めて。勿論、お金をかければ手直しもできるけど、(ミックス後は)もう自分の手元から放すべきね。私にとってはこれが難しくて・・・大変だった。でも、今このアルバムを聴くと、きちんと完成されたアルバムだと感じるし、手直しする作業をやめるタイミングとしては、正しかったと思う。私は色々考えたり悩むタイプかもしれないけど、一度作業を終えたら、次に進まなきゃね(笑)。

ーまた今作は“自分らしさ”を表現することがコンセプトにあったかと存じます。アルバムの中で最も自分らしい曲とそうでない曲をそれぞれ挙げるとすればどの曲ですか。理由も併せて教えてください。

最も自分らしくない曲は「In the Fire」かな。歌詞内容は私に関する内容じゃなくて、どちらかというと、ある考えだとか感情をテーマにしているから。

一番自分らしい曲は「I Can’t Dream Anymore」。これは、ロックダウンの時期に孤立していた当時の自分の気持ちを描写した楽曲。あの頃の私は、プライベート面での生活や自分の感情を模索していたから。

ーロックダウン時のお話があったので質問です。その当時はどういったメンタリティだったのでしょうか。

あの時は突然全てが止まってしまったこともあり、自分と向き合い、いろんなことを深く考える時期だった。過去に起きたことを思い出して、当時の気持ちを思い返したり、将来的に自分がやりたいことを考えたり、とても内省的な時間だった。

一人暮らしで、特に決まった日課もなかったから、あの頃の私はすっかり夜型になっちゃって、曲作りに自分の全エネルギーを注いでいたわ。あの曲(「I Can’t Dream Anymore」)もこの時期に生まれたの。

ーそのメンタリティや状況は作曲活動においてはプラスに作用しましたか? それともマイナスに作用しましたか?

プラスに作用したと思う。自分と向き合ったことは、間違いなく良かったと思うし、私に必要なことだった。自分がどう感じているのか、何を分かち合いたいのか、何を曲に込めたいのか、それを深く掘り下げるためには“孤独”が必要だった。大変なこともあったけど、曲作りに専念できる時間や空間があって良かったと思う。

ー今回のアルバムでは“2,3曲ボツになった曲があった”と別のインタビューで答えていましたが、次作の構想ってもう決まっていたりしますか?

あのインタビュー時は“次のアルバムに収録するかも?”って話をしたけど、今は違う気持ち。というのも、ボツになった2、3曲はあの頃の自分を描写した楽曲で、今の私はそこから前進したから。ゼロから始めて、どんな楽曲が生まれるかを見てみたい。新曲はまだ書き始めていないし、何を書くかも決めていない。サウンドも楽曲案も何も決まっていないけど、歌詞面では伝えたいことが沢山ある。それから、最近ギターを以前より弾くようになったから、ギターが存在感を放つような、ギター色の強いアルバムになるかもしれない。

ーYouTubeで上がっているいくつかのライブ映像も拝見しました。特に”Green Man Festival”での「Stay With Me Through The Night」のパフォーマンスを見て感じたことです。あなたのヴォーカルパフォーマンスももちろん光っていたのですが、これだけ緻密に構成された楽曲を調和を保ちながらブルービーに聴かせる指揮力、プロデュース力に感動しました。アルバムはすべて自らが作曲しプロデュースも手がけたということで統率を図ることにかなり注力されたと感じたのですがそれに対していかがでしょうか。

ありがとう。私は長年セッション・ミュージシャンとして様々なアーティストたちと演奏してきたし、ライヴ経験もあり、ポップスやインディー・ロックなど、いろいろなジャンルのアーティスト勢と仕事してきた。でも、私のバンドのギタリスト、ジョー・ニューマンが音楽監督なのよ。アルバム楽曲をライブで再現するのは難しいのに、ジョーはそれを上手くまとめてくれた。私のバンドは素晴らしいミュージシャン揃いで、全員がステージで繋がり、各自が自分の音楽性をステージで発揮して、そこからまた新しいものが生まれるの。

ージョー・ニューマンが上手く指揮を撮っていたときいて意外でした。ライブパフォーマンス時の立ち回りはこれまで経験した他のアーティストのサポート経験があってのことということでしょうか。

ありがとう。(ライヴ中の指揮は)私とジョーが協力し合って取っている感じかしら。全部私ひとりの手柄にすることなんてできないわ!

ええ、サポート経験が物凄く大きかったと思う。もし私にライブでの演奏経験がなかったら、まったく違う結果になっていたでしょうね。バンドの組み方やツアーのことなど、実践的なことを体験できてラッキーだったわ。クリエイティヴ面でも、そういった経験はすべて、ライブ演奏に生かされている。実は私、もともとステージ上で“注目の的”になりたがるような人じゃないんだけど、他のアーティストたちから、そういった心境になったり、最高のパフォーマーを目指すための手法を学んだわ。

ーライブパフォーマンスについて、さきほどの質問からの流れでライブパフォーマンスについても教えてください。特にバンド形式での演奏で意識されていることやパフォーマンスするにあたってあなたが重んじていることは何でしょうか。

音楽や歌詞を通し、オーディエンスとコミュニケーションを取ることを意識している。観客の皆に“繋がり”を感じて貰えるようなライヴを目指しているわ。緊張やストレスがあると内向的になりがちだし、自分を上手く投影できないかもしれない。緊張って歌声や音程に影響することもあるから、調子を整え、楽しみ、音楽との繋がりを感じ、気が散らないように心がけているわ。

ブルーノートでの来日公演について

ー来週にはブルーノートでの来日公演も控えています。そこでのパフォーマンスはどうのようなものになりそうですか?

とても興奮しているわ!来日公演では新しいセットアップで、ドラムスはエリス・デュプイ、ベースはダリル・ドドゥー、ギターはジョー・ニューマン、そして私はキーボードの他にギターを初めて披露する予定。過去に一度だけライヴで(ギターを)演奏したことがあるけど、新年から新たなことに挑戦してみたかったから!

それから、日本公演ではカヴァー曲を演奏する予定。サプライズ曲にしたいから、敢えて曲名は言わない(笑)。それから、ブルーノート東京にはグランドピアノがあるから、ピアノは必ず弾くわ。ソロ曲も数曲演奏予定。楽しくて、エキサイティングなライヴになるわ。ブルーノートのような伝説的な会場で、初めて自分の楽曲を日本で演奏できることに興奮しているわ!

ー先ほどライブパフォーマンス時に意識されていることをこたえてくれましたが、そういった意識は他のアーティストのライブに参加したり、観たことから影響を受けてのことのなのでしょうか。

他のアーティストのライヴを観たり、YouTubeやテレビでアーティストのパフォーマンス映像を見て、ライヴ・パフォーマンスを研究しているの。特に今はデヴィッド・ボウイにハマっていて、YouTubeで昔のライヴ映像を沢山チェックしてる。ボウイは素晴らしいコミュニケーターで、実にカリスマ的なパフォーマーだった。勿論、ボウイ以外のアーティストのパフォーマンスも研究しているわ。

ファビアナからのメッセージ

ー最後に『Fabiana Palladino』をどのような人、もしくはどのようなシチュエーションで聴いて欲しいですか?

誰でも楽しめるようなアルバムだといいけど・・・。他とは若干異なる気持ちを抱えている人たちからメッセージをもらうことが多いから、そんな人たちがこのアルバムで“共感できる何か”を見つけてくれることを願っているわ。そういう人たちに聴いて貰えたら嬉しいから。

どんなシチュエーションでも聴いて欲しいけど、このアルバムは夜のイメージが強いアルバムだと思うから、深夜に独りで聴いてほしい。それが完璧なシチュエーションかな。必ずしもパーティーやBGMのための音楽とは言わないけど、「Stay With Me Through the Night」や 「Shoulda」のようなアップビートな曲もあるから、心を高揚してもらえたら嬉しいなぁ。

ファビアナ・パラディーノ アルバムリリース

1stアルバム『Fabiana Palladino』

NOW ON SALE

収録曲:

01. Closer

02. Can You Look In The Mirror?

03. I Can’t Dream Anymore

04. Give Me A Sign

05. I Care

06. Stay With Me Through The Night

07. Shoulda

08. Deeper

09. In The Fire

10. Forever

フォーマット:mp3、CD、アナログ(国内流通仕様盤CDには解説書・歌詞対訳を封入。輸入盤はCDと通常ブラック・ヴァイナル、数量限定レッド・ヴァイナルでのリリース)

Amazonで購入

BELONGからのお知らせ

このメルマガでは、BELONG Mediaが厳選した更新情報やインタビューの際のこぼれ話を隔週でお届けします。

メールマガジン登録フォーム

下記のフォームにお名前とメールアドレスを入力するだけで登録完了です!

すでにBELONG Magazineを購読してくださっている方には、先行招待のメールをお送りしています。

まだの方も、ぜひこの機会に登録をお願いいたします。

毎週更新の新曲プレイリストについて

We are always happy to accept songs that you would like to add to the playlist, so please send us your information using the contact form: ✉️

BELONGでは毎週新曲プレイリストと更新しています。

プレイリストに追加希望の曲も随時受付ですので、問い合わせフォームから情報をお送りください✉️

ライター:滝田優樹

1991年生まれ、北海道苫小牧市出身のフリーライター。TEAM NACSと同じ大学を卒業した後、音楽の専門学校へ入学しライターコースを専攻。

そこで3冊もの音楽フリーペーパーを制作し、アーティストへのインタビューから編集までを行う。

その経歴を活かしてフリーペーパーとWeb媒体を持つクロス音楽メディア会社に就職、そこではレビュー記事執筆と編集、営業を経験。

退職後は某大型レコードショップ店員へと転職して、自社媒体でのディスクレビュー記事も執筆する。

それをきっかけにフリーランスの音楽ライターとしての活動を開始。現在は、地元苫小牧での野外音楽フェス開催を夢みるサラリーマン兼音楽ライター。

猫と映画鑑賞、読書を好む。小松菜奈とカレー&ビリヤニ探訪はライフスタイル。

今まで執筆した記事はこちら

他メディアで執筆した記事はこちら

Twitter:@takita_funky