最終更新: 2025年7月15日

こんにちは。BELONG編集部のTomohiro Yabeです。

このコラムは“世の中にインディー音楽家として活動していく知識やノウハウがいかに少ないか”ということがきっかけでスタートし、彼らが“プロインディー”になることを目指し、少しでも長く活動してもらうことを目標に知識や具体的なノウハウを伝えてきた。

以前、元メジャーレーベル担当のまりりんにご協力いただき、“メジャーに合うバンド、合わないバンド”や“デモテープの重要性”といったテーマでお届けしたコラムを覚えていらっしゃるだろうか?

ありがたいことに、多くの“プロインディー”を目指すバンドの皆さんから反響をいただいた。

その中で、“具体的にどうやって活動を広げていけばいいのか”“今の時代、どんなツールを使えばファンに届くのか”といった声も多く寄せられた。

特に、目まぐるしく変化するデジタル環境の中で、SNSや音楽配信サービスをどう活用すればキャリアに繋がるのか、悩んでいるバンドは少なくないようだ。

そこで、今回から新シリーズとして“プロインディー”のためのデジタル戦略:まりりんと紐解く5つのプラットフォーム活用術をスタートする!

このシリーズでは、プロのインディーバンドとして自律的な活動を目指す皆さんが、現代の音楽活動に不可欠な主要デジタルプラットフォーム – X (旧Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, Spotify – を効果的に活用し、

ファンベースの構築、ブランディング、そして最終的にはキャリアの成功に繋げるための具体的な方法を、再びまりりんと一緒に深掘りしていく。

テキスト:Tomohiro Yabe 使用ツール:Claude、Gemini、genspark 編集:Tomohiro Yabe

このシリーズのガイド役:まりりんとは?

今回の連載でも、強力なガイド役としてまりりんを迎える。

まりりんは、下北沢のライブハウスDaisyBarでのアルバイトから音楽業界でのキャリアをスタートさせ、大手レコード会社の新人発掘部門を経て、メジャーレーベルでバンドのプロモーションを担当。

数々のアーティストを間近で見てきた経験を持っている。現在は音楽業界を離れ、撮影スタジオで勤務しているが、その多角的な視点は、今の時代のバンド活動を考える上で非常に貴重である。

今回のシリーズでは、まりりんのメジャーレーベルでの経験、特に各プラットフォームをレーベルがどう捉え、活用していたか、インディーバンドが陥りがちな罠、そして現在の映像業界での知見などを踏まえ、単なる機能紹介にとどまらない、“プロインディー”として成功するための実践的なデジタル戦略を紐解いていく。

なぜ今、“プロインディー”にデジタル戦略が必要なのか?

“いい曲を作って、いいライブをしていれば、いつか誰かが見つけてくれる”

そう信じたい気持ちは、音楽を愛する者なら誰しもが持っているだろう。しかし、残念ながら現代の音楽シーンは、それだけでは成功が難しい時代になっている。

CDからサブスクリプションへ、マスメディアからSNSへ。

音楽の聴かれ方、情報収集の方法は劇的に変化した。ファンは、もはや受け身で音楽を待っているだけではない。

自ら探し、発見し、そしてアーティストと直接繋がることを求めている。

このような時代において、X、Instagram、TikTok、YouTube、Spotifyといったデジタルプラットフォームは、単なる“宣伝ツール”ではない。

それは、ファンと出会い、関係性を築き、自分たちの音楽と世界観を届け、活動を継続していくための“活動拠点”そのものなのである。

メジャーレーベルに所属せず、自分たちの力で道を切り拓こうとする“プロインディー”にとって、これらのプラットフォームを戦略的に活用するスキルは、音楽性や演奏力と同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に重要な“武器”と言えるかもしれない。

過去コラムとの接続:“ビジネス視点”“バランス感覚”“変化への対応力”

以前のコラムで、まりりんはメジャーで成功するバンドの資質として“ビジネス視点”“バランス感覚(こだわりと割り切り)”“変化への対応力”の重要性を挙げていた。

これらの要素は、実はデジタルプラットフォームの活用においても、そのまま当てはまる。

・ビジネス視点: 各プラットフォームを“なんとなく”使うのではなく、目的(ファン獲得、ブランディング、収益化など)を明確にし、効果測定を行いながら戦略的に運用する。

・バランス感覚: 自分たちの表現したい音楽性や世界観(こだわり)と、各プラットフォームのユーザー特性やアルゴリズム(割り切り/適応)の間で、最適なバランスを見つける。

・変化への対応力: 新機能の登場、トレンドの変化、アルゴリズムの変更などに常にアンテナを張り、柔軟に戦略をアップデートしていく。

この連載を通じて、これらの抽象的な概念を、具体的なプラットフォーム活用の実践レベルに落とし込んで解説していく。

まりりんの視点(予告編):常に“動いている”ことの重要性

今回の連載で、まりりんが繰り返し強調していたことの一つが、“常にバンドが『動いている』ように見せること”の重要性である。

これは、単に頻繁に投稿するという意味だけではない。ライブ告知やリリース情報だけでなく、レコーディング風景、練習スタジオでの一コマ、メンバーの日常、他のバンドとの交流など、“今、このバンドは確かに活動しているんだ”という体温を感じさせる情報を、適切なプラットフォームで発信し続けること。

まりりんは、レーベル時代に担当バンドのアカウントで“今日は撮影してます”“〇〇(先輩バンド)のライブに行ってきました!”といった投稿を戦略的に行っていたそうである。

それは、ファンに安心感を与え、親近感を育み、次のアクションへの期待感を醸成するため。

このような“見せ方”の工夫や、各プラットフォームの特性を活かした戦略的な情報発信のヒントが、この連載には満載である。ご期待ください。

これまでのプロインディーの記事について

連載の構成:5つのプラットフォームを徹底解剖!

この連載は、全7回を予定している。

・第1回(今回):はじめに – シリーズの目的、まりりんの紹介、デジタル戦略の重要性

・第2回:X (旧Twitter) 編 – リアルタイム情報発信とファンコミュニケーションの要

・第3回:Instagram 編 – ビジュアルブランディングと世界観の構築

・第4回:YouTube 編 – 公式コンテンツのハブとファンコミュニティ形成

・第5回:TikTok 編 – 新規ファン獲得とバイラルトレンドへの挑戦

・第6回:Spotify 編 – 音楽配信の最適化とリーチ拡大戦略

・第7回:まとめ – プラットフォーム横断戦略と“プロインディー”としての心構え

各プラットフォーム編(第2回~第6回)では、基本的に以下の構成で解説を進めていく。

1. プラットフォーム紹介: そのプラットフォームは何か? 主なユーザー層と特徴。

2. バンドにとっての“なぜ?”: なぜ“プロインディー”がこのプラットフォームを活用すべきなのか?

3. 具体的な“どうやって?”: 効果的なコンテンツ、投稿のコツ、ファンエンゲージメント、分析ツールの活用法など。

4. まりりんの視点から: メジャーでの活用事例、インディーが陥りがちな罠、“プロインディー”的視点からのアドバイス。

5. “プロインディー”的まとめ: このプラットフォーム活用が、どう自律的な活動に繋がるか。

次回予告:第2回 X (旧Twitter) 編

さて、次回からは早速、各プラットフォームの具体的な活用法に入っていく。

第2回のテーマは“X (旧Twitter)”である。

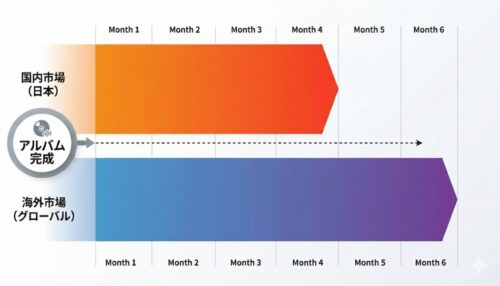

日本国内において依然として強い影響力を持つX。そのリアルタイム性、情報拡散力、ファンとの直接的なコミュニケーション機能を、“プロインディー”はどのように最大限活用すべきか?

まりりんがレーベル時代に実践していた具体的な投稿テクニックや、インディーバンドが見落としがちなポイントなどを詳しく解説する。

情報発信とファン交流の基本となるXの活用法、ぜひお見逃しなく!

料金について

このシリーズでは、第1回(今回)と最終回(第7回)を全編無料で公開する。

第2回から第6回までの各プラットフォーム編については、一部有料とさせていただく。

より深く、実践的なノウハウや、まりりんの具体的な経験談については、有料部分で詳しく紹介していく予定。

月額500円のサブスクリプションにご登録してもらえたら、過去記事も含め、BELONGの全ての記事が読み放題となるので、この機会にぜひ検討を。(サブスクは3日間の無料お試し期間あり)

最後に

“プロインディー”として活動していく道は、決して簡単な道のりではない。

しかし、デジタルプラットフォームという強力な武器を使いこなせば、自分たちの力で道を切り拓き、より多くのファンに音楽を届け、活動を継続していくことが可能である。

この連載が、“プロインディー”を目指すすべてのバンドにとって、そのための一助となれば幸いだ。

これからしばらく、どうぞよろしくお願いします!

次回もお楽しみに!

BELONG Media/A-indie編集長

Tomohiro Yabe

まりりん(@Igor_Bilic)

音楽イベントの企画運営やメディアでの取材を手掛ける音楽好き。DaisyBarでのスタッフ経験を経て、個人企画“SECOND SUMMER OF LOVE”を主催。ライターとしてはBELONG MediaでSuchmosやYkiki Beat、Never Young Beachなどのインタビューを刊行。さらに、レコード会社での新人発掘、メジャーレーベルでの経験を背景に、多角的な視点で音楽シーンを追い続ける。BELONGで書いた記事はこちら

ライター:Tomohiro Yabe(yabori)

BELONG Media/A-indieの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。 ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻 これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。 過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。 それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行。 現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。 今まで執筆した記事はこちら Twitter:@boriboriyabori