最終更新: 2025年11月12日

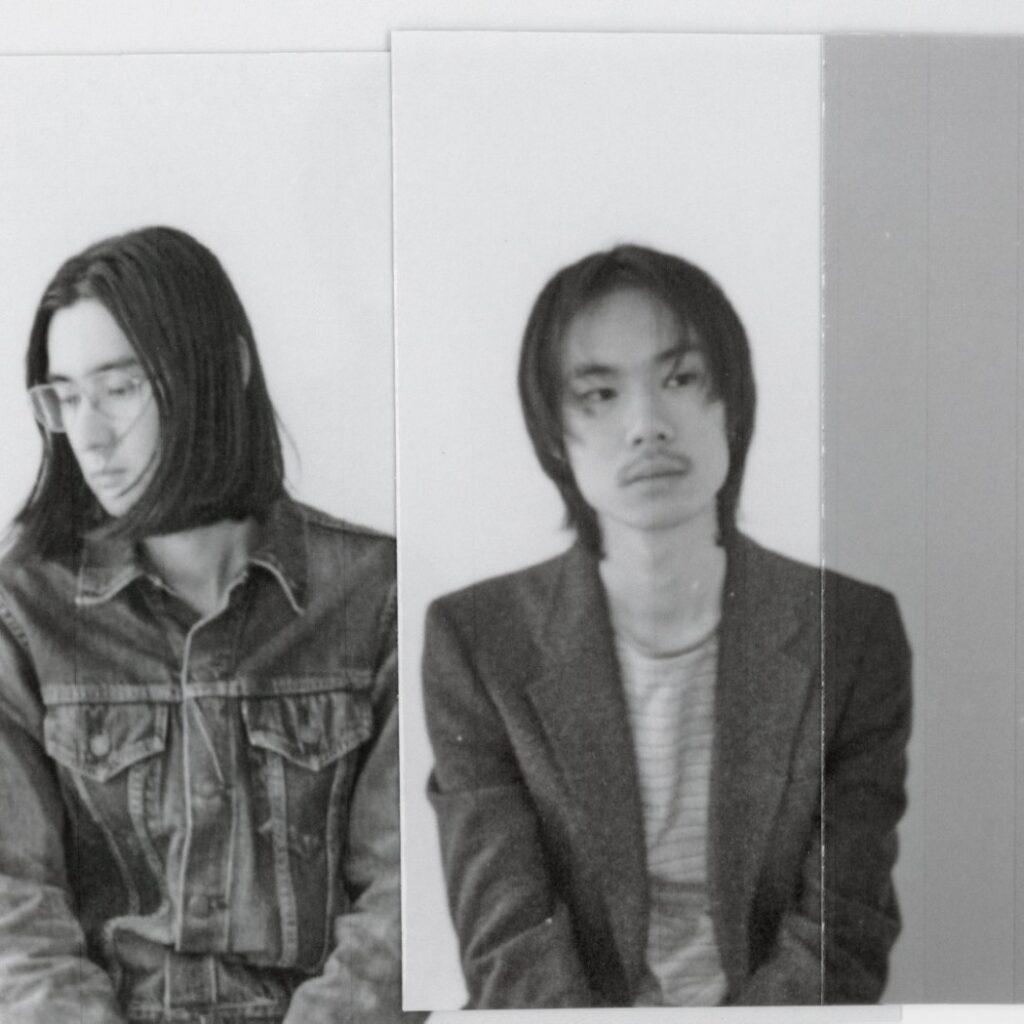

前作から、実に一年半。Sisters In The Velvet(シスターズ・イン・ザ・ベルベット)が、待望の新作EP『Mother’s Octave』をリリースした。

今作で彼らが挑んだのは、メトロノームすら使わない、スリリングな一発録りだ。

そこにジャズのような即興性が加わり、さらには戦争への意思表示も込められている。

バンドアンサンブルの“身体性”を極限まで追求した全4曲。

轟音と耽美が火花を散らすように交錯する、その新境地について、フロントマンの青山にまりりんが迫る。

English article here 🔗

English

新作EP『Mother’s Octave』への挑戦

アーティスト:Tatsuro Aoyama インタビュアー:まりりん(Maririn) 翻訳・編集・校正:BELONG Media / A-indie

-まりりん:前作の『Leaves』から一年半ぶりのリリースですよね。前作はアルバム全体が柔らかな雰囲気の作品だと思って聴いていたんですけど、今回はガラッと変わって、耽美なムードで轟音系でしたので、この一年半でどういう心境や環境の変化があったのかなと。

Tatsuro Aoyama:ファーストアルバム『Leaves』は、それまでにバンドとしてやってきた様々な音楽を一つの形にした作品だったんですけど、今思うとあの作品はまだ自分たちが聴いてきた音楽をなぞっている気がして。その感覚に気づいてから、これまで以上に、受けてきた影響をいかに自分たちなりに落とし込むかを追求していました。 プレイヤーが4人いるんですけど、その4人それぞれのルーツやスタイルをもっとピュアに表現しようとなった結果が今作ですね。

身体性を追求したレコーディング

-まりりん:いただいた資料やライナーノーツの中に、”バンドアンサンブルの身体性”という言葉がありました。これはどういう流れでこのテーマになったんでしょうか?作っていく中で後から気づいたのか、それとも最初から?そもそも”バンドアンサンブルの身体性”とはどういうことなのか教えていただけますか。

Tatsuro Aoyama:今の時代、レコーディングもデジタルなアプローチで、切り貼りしたり、音をうまく加工したりできるじゃないですか。ファーストでも各々の演奏というより、録れた音をどう良くするかみたいな側面が強かった気がしていて。でも今回はそれをやめて、”録り音”の時点で、”これだ”という瞬間をいかにパッケージングするかにこだわりました。そういうものではないと、時代に残る、あるいは本当に価値のある音楽は作れないという思想になって。いかにスタジオで全員でセッションしてる時の空気感をパッケージできるかということですね。

-まりりん:レコーディングの時は、みんなで合わせて一気に録るというより、それぞれの楽器ごとに録ったんですか?

Tatsuro Aoyama:スタジオの都合上、全員で一気に演奏はできなかったんですけど、バッキングの僕とベース、ドラムの3人は、メトロノームなしで一発録りをしました。その勢いで録ったテイクを土台にして他のトラックを重ねていく、という流れでしたね。

-まりりん:頭から終わりまで3人で一気に録音したと。

Tatsuro Aoyama:そうです。考えすぎずにやりましたけど、とても楽しかったですね。前のアルバムは全部メトロノームありで、ドラムから綺麗に録って、次にベース、というようにベーシックどおりにきっちり録って、うまく録れたか録れていないかという判断だったんですけど、今回はその場のノリで録ったものを全部使いました。

-まりりん:今作は様々な楽器が入ってるけど、ライブだと音が違うんだろうなという印象もほとんどなくて、そのままパッケージされてる印象がありました。

Tatsuro Aoyama:そうですね。さっきの話にも繋がるんですけど、例えばドラムのビートも、今の技術なら全部きっちり合わせて上手に聞こえるように作り込めるんですよ。でもそこに全く魅力を感じなくなって。極端に言えば、ここのドラムは前のめりにリズムを刻んでるけど、そこに対してベースは少し後ろで乗ってる、みたいな生々しいところに愛おしさを感じます。そういう意味でのパッケージングであり、変に”正しすぎない”というところに演奏したメンバーでしか出ない音があるという。そういう”誰がやるか””誰がやったか”という個性を大事にしました。

ライブという転機

-まりりん:ちなみに、そういうアプローチの方がいいなと気づいたきっかけはあるんですか?

Tatsuro Aoyama:ライブですね。ファーストアルバムを作り終わって何回かライブをやった段階で、”なんで自分たちはライブをしているんだろう”って感じていた時期があって。その時は出来上がってる曲をいかに上手く”再現”するか、ということをライブでやってて。台本を読む感じだったんです。だからライブをやっても面白くないのかもと思って。それから色々考えて、その時その時の演奏でジャズ的な即興性をもってプレイすることに面白さを見出したんです。決まってるコードや音を意図的に”外し”に行くというような。他の3人との和音のズレが生まれるんですけど、それが逆に良くて。要は、より面白く音楽をやりたいと思ったからですね。

-まりりん:他のメンバーから”あいつ突然ミスったな”という感じにはなりませんでした?

Tatsuro Aoyama:なりませんでした。頻繁に会ってるんでよく話すし、俺がそういう気分だというのも分かってくれてると思うんで。俺も他のメンバーに”もっと自由にやってほしい”と言うし。そこはどちらかと言うと、全員で即興的にやるというより、バンドメンバーでどうより面白くやるか、という流れになりましたね。

次のページこちら ⏩️