最終更新: 2024年9月28日

“ロックの本質は自分自身に忠実であること”。

3人組バンド、Sisters In The Velvet(シスターズ・イン・ザ・ベルベット)はその言葉通り、音楽を追求し続けてきた。

そんな彼らのデビューアルバム『Leaves』は、音の”隙間”を徹底的に意識した作品だ。

余分な要素を削ぎ落とし、静と動のコントラストを最大限に生かすことで、聴く者を強く惹きつける世界観を形成している。

その結果、『Leaves』は曲のために最大限にできることを形にした傑作となった。

音楽に対する真摯な姿勢と、その根底にある音楽観について、青山に聞いた。

Sisters In The Velvet インタビュー

アーティスト:Tatsuro Aoyama インタビュアー:Tomohiro Yabe(yabori)

-初めてのインタビューとなりますので、Sisters In The Velvetが結成されたいきさつについて教えてください。

Tatsuro Aoyama:小西と大学2年の頃に出会った時に音楽の話で盛り上がって、前までこのバンドでベース弾いてたやつと3人でスタジオに入ることになったんです。それがなんとなく習慣になっていって、どこかのタイミングで自分がオリジナル曲を持っていったんですけどそれを2人が気に入ってくれて、せっかくならオリジナルでバンドやってみるかっていう流れで結成されました。

-これまでのアーティスト写真は3人で撮影されていましたが、今は青山さんがメインで写っているのですが、これには何か理由があるのでしょうか。

ボヤけた感じというか、不明確な写真にしたかったんです。ただただそういう気分だったので。でもアーティスト写真として成立してないアーティスト写真っていうのもつまらないし、1番あの写真が僕らの好きなムードが出ていたので今のアー写になりました。

-Sisters In The Velvetというバンド名の由来を教えてください。以前のインタビューでは、The Velvet Undergroundから影響を受けているとお話されていましたが、彼らの名前にちなんでバンド名をつけられたのでしょうか。

直接因んでいるわけではないですが、“Velvet”という単語がなんとなくしっくり来たから入れただけで特に深い理由はありません。“Sisters”の方も、僕らの性別が男性だからあえて“Sisters”っていう単語使ったらかっこいいんじゃないかみたいな感じだった気がします。

-以前のインタビューで青山さんが話していた“ロックあるいはパンクの本質は、自分自身に忠実であること”というコメントがとても印象に残っています。私はこれに同意見です。日本は同調圧力の強い国なので、自分自身に忠実であり続けて音楽活動を続けていくには難しいことも多々あるかと思います。自分自身であり続けるために気をつけていることや工夫していることがあれば教えてください。

そもそも自分は性格的に、自分自身であり続けることに苦労してしまうタイプで、気づかない内に何かに乗っ取られてしまっていたみたいな感覚に陥ることがよくあります。感情や人間性だったり、音楽への向き合い方だったり。それで、色々今まで考えてきたけど、結局大事なのはひたむきに頑張ることなんじゃないかなと思うようになりました。自分のやっていることに対して他人から怪訝な目で見られようと、真摯に努力し続けてさえいれば、自分だけは自分を嫌いにならずに済むと思います。

-これも以前のインタビューで言われていたことですが、“音楽は自己満足ではいけない”というお話も印象に残っています。“人は人に奉仕することで存在価値が生まれる”とも言っていましたが、これについて詳しく伺いたいと思います。“奉仕”という意味を辞書で調べると大きく分けて2つありました。まずは“利害を離れて国家や社会などのために尽くすこと”と、それともう一つは“神仏・主君・師などに、つつしんでつかえること”の2つがあります。もともと音楽は宗教音楽として演奏されていた側面があるので、元々誰かの為に演奏されるという性質が備わっているのだと思います。ロックは宗教音楽から派生したクラッシックからの影響も強い(フランソワ・デュボワ著『作曲の科学』で紹介されていました)ため、“音楽は自己満足ではいけない”という話はその通りだと思います。前置きが長くなりましたが、青山さんのこのような音楽観はどのように形作られたか教えてください。

バンドを始めた頃、自分が良ければそれで良いみたいな考え方をしてた部分があって、もちろんそれが間違っているわけではないけれど、見方次第ではそれがすごく寒い考え方なんじゃないかなと思い始めたんです。社会は人間がお互いに助け合うから成り立つのに、ただのエゴで自分を偉そうにそこから切り離しているというか。そこから自分として音楽にどう向き合っていくかを考えた時に、もちろん自分も大事だけど、他者が存在することで音楽に価値が生まれることを意識するようになりました。実際例えばライブを見にきてくれる人達は安いとは言えないお金と時間を支払って僕らを見にきてくれてるわけだし、音楽家としてやっていくならそこに対して自分達は全てを捧げる気持ちでパフォーマンスしなければいけない。生きていくためにどういう風に身を捧げるか。自分達は音楽を選んだけれど、言ってしまえばそれもただの奉仕の一種だという意味で、以前はああいう風に答えました。

-青山さんは先ほども触れた“奉仕”や“塩梅”といった簡潔で明瞭な言葉遣いをしていて、日本語をとても大事にしていると感じます。日本語で歌詞を書かれても読み応えがあると思うのですが、一方でSisters In The Velvetの歌詞は全て英語で歌われていますね。どうして日本語ではなく、全て英語で歌っているのでしょうか。

今自分が表現したいものを、1番美しく形にするためには、英語が1番フィットしているんじゃないかなと自分では思っています。もちろん日本語にも美しさがあるし、今後も絶対英語で歌うとか決めてるわけではありません。少なくとも今は、表現の道具として、英語という言語に魅力を感じています。

Sisters In The Velvetのルーツ

-BELONGには“アーティストの音楽のルーツを知る”というコンセプトがあるので、Sisters In The Velvetのルーツとなったアルバム3枚について聞きたいと思います。また、それぞれのアルバムについてどのような部分から影響を受けたのかについても教えてください。

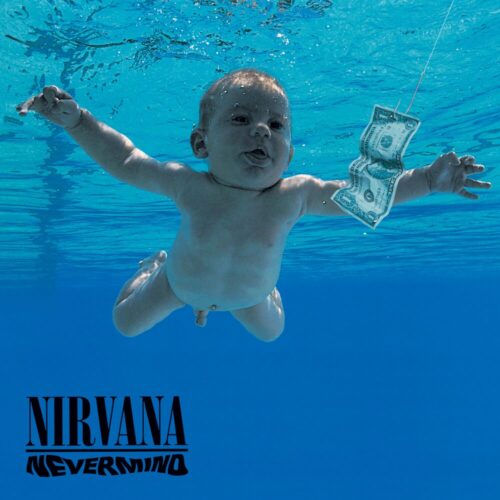

Nirvana『Nevermind』

Jeff Buckley『Grace』

ルーツと言えるほど昔から聞いているわけではないのですが、初めて彼のライブを見た時、人生で1番と言ってもいいくらいの衝撃を受けたような気がします。特に「So Real」という曲の、作り手の心情が滲み出てしまっているようなムードにはかなり影響を受けています。

Puma Blue『In Praise of Shadows』

音の隙間が、聴き手に対してどう作用するかを体験させてくれるアルバムだと思います。また、彼の音楽性の中にはオルタナティブな匂いもあり、肉体性のあるライブの演奏にも影響を受けました。

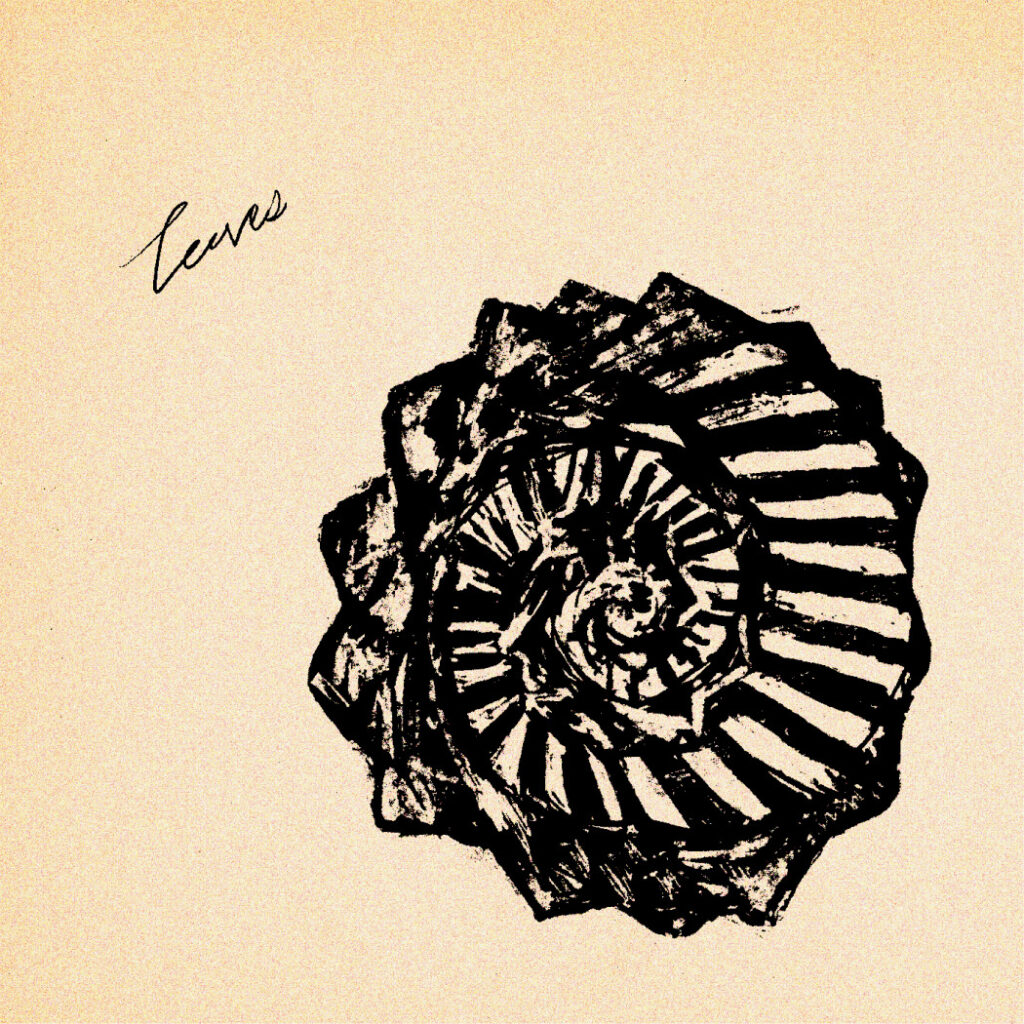

Leaves

-ここからは、デビューアルバム『Leaves』についてお伺いします。まずは先行シングル「The Painter」は7分を超え、これまでで最も収録時間の長い曲となりました。ストリーミングの主流はできる限り短く(中には2分を切る曲もあります)することですが、どうして長尺の曲を収録しようと思ったのでしょうか。

平均的な曲の長さでいったらあの曲は確かに長めかもしれないけど、僕ら的には狙って長尺の曲を作ったみたいなテンションではなくて、曲の良さを引き出せるよう追求した結果あの長さになったっていうだけです。

-先行シングル「The Painter」は曲の後半で轟音ギターが出てくる曲構成となっていますね。「Blanc Sun Song」、「In 10 pages」の制作時は“轟音に対して(中略)今までのように満たされなくなってきた”と言っていましたが、これには何か心境の変化があったのでしょうか。

当時、自分がオルタナティブロックの文脈をただなぞっているだけと感じてその2曲を作ったんですけど、今思うと、そういう思想で音楽性を変えていくのはある意味安易だなと思うんです。もちろん曲自体は気に入っているという前提ですが。「The Painter」はショパンの影響を強く受けていて、元々はギターソロがない静かな曲だったんですけど、このバンドでやるなら、クラシック的なダイナミクスをバンドアンサンブルで表現できるんじゃないかなと思いああいった構成になりました。

-『Leaves』の収録曲には以前リリースされた「Love,Massacre」が収録されていますね。この曲は以前とは収録時間が違うので、新しくレコーディングし直して収録しているのでしょうか。また、全て新曲で構成するのではなく、どうして過去の曲をレコーディングし直して収録したのでしょうか。また、本作のコンセプトがあればそちらも併せて教えてください。

レコーディングしなおしたのは「Love,Massacre」だけなんですけど、あの曲に関してはただただ前バージョンの演奏が気に入らなかったから録り直しました。

過去作を含めたアルバムにしたのは、このバンドが僕らにとって初めてのバンドということもありいろんな変化をしてきたので、そのムードは今形にするべきだなと思ったからです。時間をかければもしかしたらより洗練されたアルバムを作れたかもしれないけど、それはこれから先にでもできるので。このアルバムが僕らにとっても、聴いてくれる人にとってもどこか新たな場所につながる扉のような作品になってくれたらなと思います。

-「The Painter」の歌詞は“magnetic sigh(直訳すると磁力のため息)”といった文学的な表現が出てきます。青山さんは英語の詩などを元に歌詞を書くのでしょうか。また、歌詞に影響を与えた本があれば3冊教えてください。

文学には人並みには触れますが、正直それを歌詞に反映させるほどの器用さはまだ持ち合わせてないです。歌詞はノートのメモと、空耳で適当に歌ったものを継ぎはぎして適当な文章をまず書いて、そこから見えてくる何かをキャプチャーしていくような形で改めて歌詞を書いています。

-前作の「Blanc Sun Song」、「In 10 pages」もそうですが、新作の中でも特に新曲「Hill Song」は100%曲のためだけにアレンジを行っているように感じました。余分な音が入っていないのがとても素晴らしいと思うのですが、メンバーの小西さんも“曲に必要であれば”と言われていて、バンド間で全ては曲のためという意識が徹底していると思います。これがSisters In The Velvetの音楽の美学だと思うのですが、メンバー間でどのような話をしているのでしょうか。

今回のアルバムでも特に言えるのは、隙間をいかに活かすかという点をかなり大事にしました。構成にしろ音像にしろ、隙間があることでダイナミクスが生まれたり、没入できる空間が生まれると考えているので。ノイズを音楽的にどう処理するかだったり、音で空間を埋めすぎないみたいな意識はアルバム通して徹底しています。

-アルバムカバーはモノクロで、化石のようなイラストになっていますね。どうしてこのようなカバーにしようと思ったのでしょうか。

アルバムのイラストは、葉と螺旋階段を合わせた絵になっています。このイラストにした理由はあるんですけど、説明があると味気なくなってしまいそうなので、伏せておきます。

-『Leaves』というタイトルを直訳すると“葉”という意味になります。このタイトルに込めた意味について教えてください。

一個前の質問と同じで、秘密です。

-最後に私たちがどのアーティストにも聞いている質問があるので、是非お答えください。デビューアルバム『Leaves』をどんな人に聞いてほしいと思いますか?

どんな人にでも聴いてもらえるだけど嬉しいけど、強いていうなら、目の焦点を合わせるのさえ面倒だけど、何か音だけ鳴っていて欲しいみたいな時に、より良く聞こえてくるんじゃないかなと思います。

Sisters In The Velvetアルバムリリース

1stアルバム『Leaves』

収録曲:

1. The Remains

2. Warm Hands

3. Hill Song

4. Bottles

5. Blanc Sun Song

6. Love, massacre

7. speedy?

8. In 10 Pages

9. Revenant in the Yard

10. The painter

Spotifyで見る

Sisters In The Velvetライブ情報

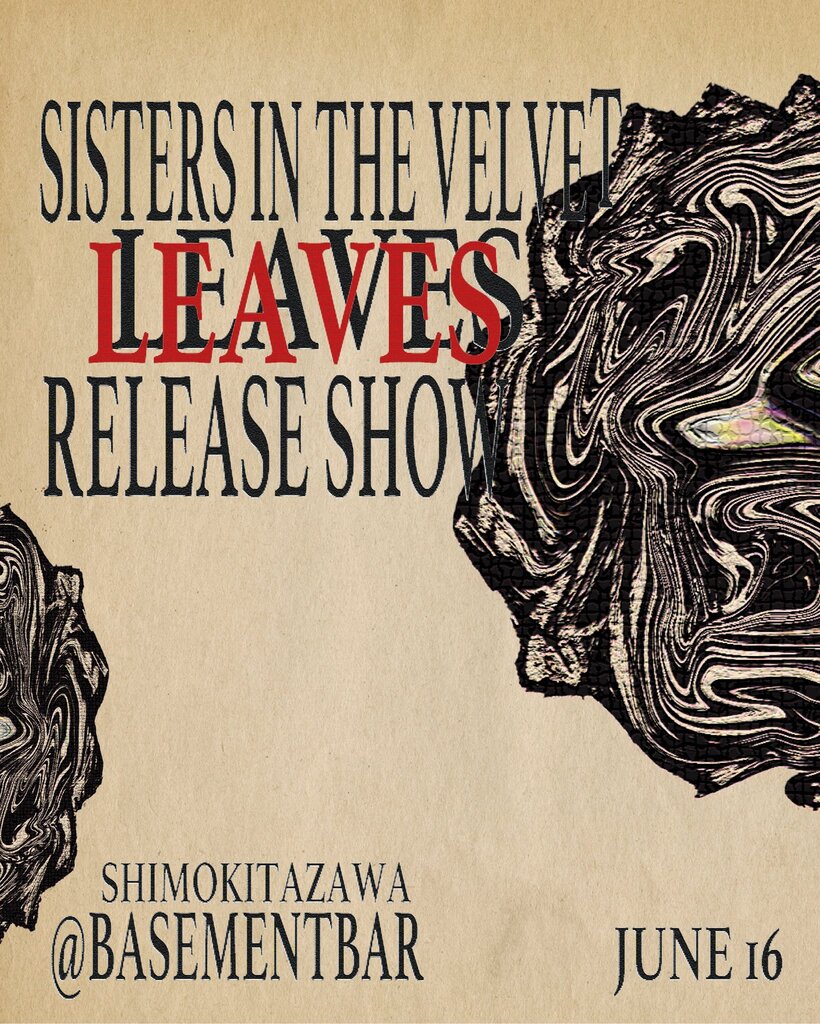

Sisters In The Velvet「Leaves」Release Show

日程: 2024年6月16日(日)@東京・下北沢BASEMENT BAR

料金: Adv.¥3000 / Door.¥3500

時間: Open.19:00 / Start.19:30

チケット予約フォーム: https://forms.gle/hiasUwcyDu817XKq8

Sisters In The Velvet関連記事

Sisters In The Velvetバンドプロフィール

“2019年東京にて結成されたオルタナティブロックバンド。荒々しい楽器のサウンドと繊細且つどこか気だるさのあるボーカルが織りなす退廃的でモダンな空気感が特徴で、活動開始1年目にして今年の出れスパの最終選考まで通過した。初の自主企画である「FREAK」もソールドアウト。2020年10月21日に初のEP「Five Foot Daydream」をリリース。”

ライター:Tomohiro Yabe(yabori)

BELONG Media/A-indieの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻

これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。

過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。

それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行。

現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。

今まで執筆した記事はこちら

Twitter:@boriboriyabori