最終更新: 2025年5月2日

海外でのライブ活動とインフラの違いとは?

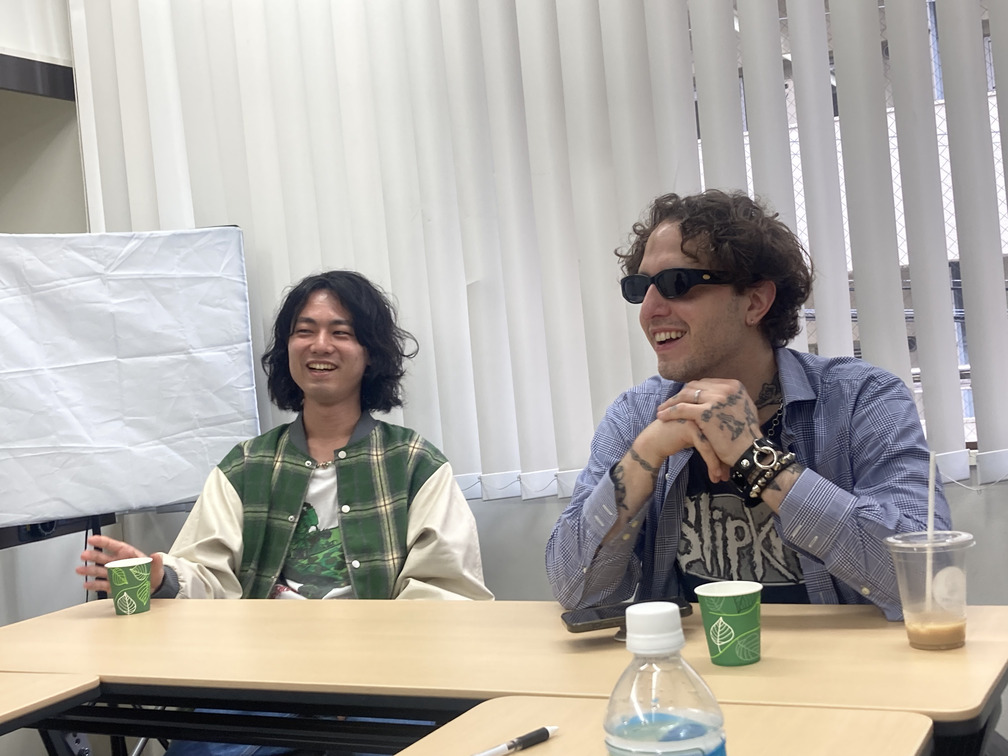

ダスティン: 僕らの場合、海外公演の多くはブッキングエージェントが水面下で動いてくれているんだ。セルフリリースやセルフレコーディングなど、多くの面でインディペンデントだけど、ツアーのような大きな動きには、頼りになるチームのサポートが不可欠だよ。彼ら(エージェント)がいなければ、今日こうして日本に来ることもできなかったよ。

ブッキングエージェントの役割について

-まりりん: なるほど、ブッキングエージェントの存在が大きいんですね。

秋山: 日本のバンドの場合、そこの仕組みが海外と少し違うと感じています。日本だとレーベルとマネジメントが中心になることが多いですが、海外ではブッキングエージェント、パブリッシャー(音楽出版)、マネジメント、レーベルといった役割分担がしっかりしていて、それぞれの専門家がいる。特にブッキングエージェントの存在は大きいですね。アメリカやイギリスのように、DIYシーンから育ってきたインディペンデントなエージェントやプロモーターといったインフラが、日本にはまだ整っていないと感じます。だから、日本のバンドが海外で活動しようとすると、どうすればいいか分からなかったり、逆に海外のバンドが日本に来る時もシステムの違いに戸惑ったりする。結果的に、すごく大規模なビジネスとして成功するか、完全にDIYでやるかの二択になりがちで、その中間の、継続的な活動を支える仕組みがもっと必要だと感じています。僕らも、海外での活動を広げるためのブッキングエージェント探しには今も苦労しています。そもそもブッキングエージェントの存在自体を知らない日本のバンドも多いと思うので、この点はもっと情報共有されるべき重要な話題だと思います。

-まりりん: 日本から海外へ行く方がハードルが高い印象がありますね。ブッキングエージェントはどうやって見つけるものなのでしょうか?

秋山: 色々なやり方はあると思いますが、まさにそこは僕らもまだ苦戦しているところです。一つできることと言えば、理想の活動をしているアーティストの背後のチームを調べることは出発点としていいかもしれません。最近は日本、アジアのアーティストに興味を持ってくれる現地のブッキングエージェントも増えているとのことですが、流行りのアジアのバンドに唾だけつけてきちんと仕事をしてくれない人もいると聞きます。若いバンドには、丁寧にやりとりをして特に慎重に見極めて欲しいです。

ダスティン: アメリカやイギリスでは、60年代後半から70年代のパンクムーブメントなどを通して、インディペンデントな音楽活動を支えるインフラが時間をかけて築かれてきた歴史があるんだ。ブッキングエージェントやパブリッシャーとして活動している人たちの中にも、元々DIYシーン出身の人が多くて、それが自然と大きなネットワークになっているんだよね。そういう音楽ビジネスとしてのインフラがあることを、僕らは当たり前だと思ってしまっているのかもしれないね。

【関連記事 | “THE NOVEMBERS・小林×シャムキャッツ・夏目が語る、“インディペンデントに生きる”とは?

”】

日本のインディーシーンの課題と可能性について

秋山:日本でもその辺りのインフラが整ってきたら、インディペンデントなまま国内で生活をしていけたり、海外ツアーを組みやすくなる可能性はあると思います。ただ、そのインフラを担おうとする人が少な過ぎるんですよね。なのでアーティストの中には日本国内の状況に失望して音楽を辞めてしまったり、日本を離れ海外に出ていく人もいる。今後、日本国内におけるインディペンデントな活動のインフラを整備していこうという人がどれぐらいいるのかが鍵を担うと思います。

トミー:そういえば、僕らのエンジニア(ツアーにも同行している)は、日本のKikagaku Moyoというサイケバンドのツアーマネージャーもやっていたことがあるんだ。彼なら、日本のインディペンデントなバンドがどうやって海外で活動しているか、何か知っているかもしれないね。Kikagaku Moyoもかなりインディペンデントに活動していると思うから。

秋山: はい、彼らのことは知っています。直接的な繋がりは深くないですが、特に活動面で参考にしているバンドの一つです。キャリアの初期は東京で活動していましたけど、海外に活動拠点を移しましたよね。

次のページこちら⏩️